東大の国際的競争力が低下している。海外から優秀な留学生を確保できないだけではない。すでに日本からの頭脳流出も始まっているのだ。東大と海外のトップ大学、その双方に合格した上で海外大を選んだ学生たちに迫る特集「蹴られる東大」。3回目の今回は、あまり海外大進学の予備知識がない状態から米国大受験に挑戦した2人に話を聞いた。

(取材・高橋祐貴)

(本文中に付されている数字をクリックすると注に飛び、注の冒頭の数字をクリックすると本文の該当箇所に戻ります)

想像もしなかったことを学べる

ボードイン大学 八木悠斗さん

![]() (写真は八木さん提供)

(写真は八木さん提供)

1人目に話を聞いたのは、兵庫の私立甲陽学院高校から東大文Ⅱを経て、米国・メーン州の名門リベラルアーツカレッジであるボードイン大学に進学した八木悠斗さん。リベラルアーツカレッジとは、米国では一般的な、少人数での柔軟な教育を売りにした、学際教育を重視する小規模大学のことだ。ボードイン大学の学生数は学部全体で1,800人ほどという小規模さ。日米双方の大学生活を経験した八木さんに、米国の大学生活や日米の大学比較について語ってもらった。

違うゴールに挑戦してみようと思った

——どうして海外大受験を決意したのですか

高校の二つ上の先輩に、プリンストン大学に進学した方がいて、その人の話を聞いて日本とは違う環境に身を置いて寮で暮らしながら学生生活を送ることに魅力を感じ、米国の大学を目指し始めました。それまでは目指せる最高の場所は東大だと思っていましたが、海外大という違うゴールに挑戦してみようと高1の夏頃に漠然と考え始め、高2の春に決心しました。

——どのようにして海外大受験を進めましたか

受験の際にアピールできる課外活動として、ディベートや言語学オリンピックへの参加を行っていました。海外大受験を決意した段階で、海外大受験塾のアドバイザーに自分の受賞歴や成績などを伝え、校内での活動実績や、米国大学受験用のテストの成績が足りないと指摘されたので、生徒会の役員を務めたりSAT[1]の勉強に力を入れたりしました。

SATは、Subject Testの数学、物理は日本のセンター試験レベルなので、模試を数回分演習しただけでした。SATの理系科目は日本の高校生には簡単だと言われています。英語のリーディング、ライティングは速読力、ボキャブラリーが必要なので、帰国子女でない私は、単語をひたすら覚え、練習問題をかなりの量こなしました。

母校では2人目の海外大進学者だったので、高校のサポート体制が整っているわけではありませんでしたが、どの先生も応援してくださり、推薦状執筆などに対する協力など、必要な支援は頼めば出来る限りのことをやってくれました。

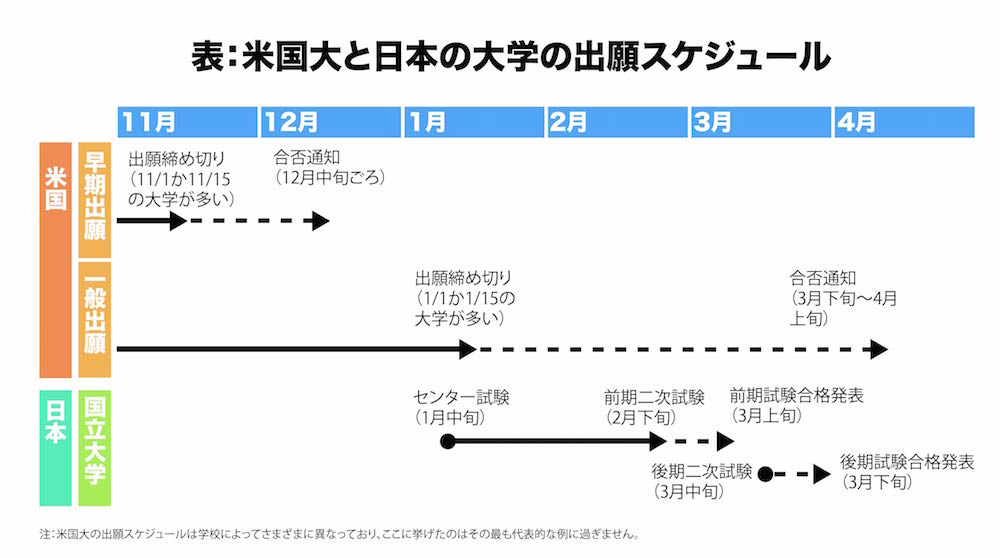

——東大との併願をしますが、ここにはどのような経緯があったのでしょうか

将来日本に帰ってきて働く可能性がある以上、東大に一時期でも通っていれば人脈ができ、就職に有利になるという想定があったのが併願の大きな理由です。米国大の出願が1月1日で全て終わり、そこからの2カ月を東大受験の対策に充てました。米国大受験で要求される、定期テストの成績や英語力を付けるためにした勉強を、最後に東大の入試で生かす訓練をすれば良かったので、ゼロから2カ月で受験したわけではありませんが、それでもやっている当時は大変で、2カ月必死に勉強して東大に合格できたというのが正直なところです。

![]()

入ってみたら結果的に東大を大好きになりました。東大にいた1学期の間で、ファンだった野矢茂樹先生(総合文化研究科教授)に初年次ゼミナール(初ゼミ)や記号論理学の授業で教わったり、初年次活動センターを運営する細野正人先生と協力してイベントを企画したり、障害者支援の研究を行っている近藤武夫先生(先端科学技術研究センター准教授)に突撃して先生が企画するサマーキャンプの手伝いをさせてもらったりしました。半年というタイムリミットが定まっていたので、東大でやれることは全てやろう、と意気込んで積極的に行動しましたね。

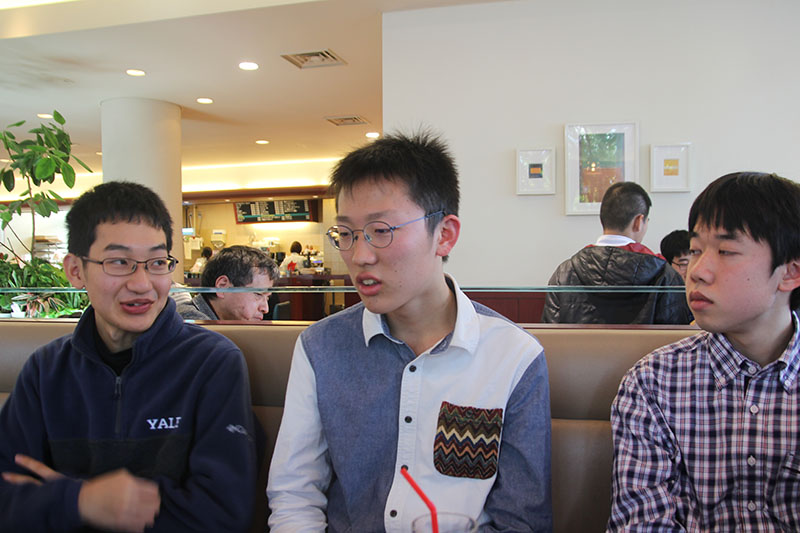

深夜テンションで絆深まる米国の大学生活

——そして、9月には東大を離れ、米国メーン州のボードイン大学に進学します。実際に米国の大学で過ごしてみて、東大との違いはどのようなところにあると感じましたか

寮生活がもたらす違いは大きいと思います。東大とボードイン大学の一番の違いは、ボードイン大学では対人関係について深く学ばせてもらえることでしょう。僕は人種的にも多様な4人部屋での生活で、他人のことを気にし過ぎても気にしなさ過ぎても共同生活は送れないということを実感させられました。

夜中に第2次世界大戦についての米国のドキュメンタリービデオをソファに座って見ながら、「こうした部分は嘘なんじゃないか」「事実はそうだが描かれ方が誇張されている」というような会話を米国人と交わすのは、こちらの大学に来なければできなかった体験でしょう。深夜独特のテンションだからこそ普段は言えないようなことも気を使わずに話せて、友人との絆が深まりますね。

——米国の大学は授業が大変だという印象がありますが、実際に受けてみた感触としてはいかがでしょう

授業はとても楽しいです。リベラルアーツカレッジだというのもあり、少し専門的な授業になると基本的に15人以下の少人数、ディスカッション形式で進みます。課題図書のチャプター数個を事前に読んで授業内でその内容について議論し、2週間に1回は4〜5ページの小論文を書く、というスタイルが基本で、課題をこなしているうちに自然と授業の内容が身に付いている実感があります。授業はどれも基本的に週に2回行われます。今学期は四つの授業を取ったのですが、取った心理の授業が東大で受けたものと同じレベルだったこともあり、特に大変だという印象はありませんでした。ですが他に五つ授業を取っている人もおり、授業の取り方によって大変さはだいぶ違うようです。

ただ、僕は未経験だった水球のチームに入ったり、野外活動クラブで引率ができるリーダーになるための研修を受けたりと積極的に課外活動を行っていたので、そういう点で忙しくて授業との両立が大変だったというのはあります。

![]() 試合前夜、水球のチームメイトとの夕食(写真は八木さん提供)

試合前夜、水球のチームメイトとの夕食(写真は八木さん提供)

——やはり大学において課外活動は活発なのでしょうか

そうですね。結構みんな課外活動をしている印象があります。キャンパスが本当に田舎にありますし、寮生活でずっと大学にいて他にやることもないので課外活動をする必要があるというのもあるでしょう。一番人気なのが僕も入っている野外活動クラブで、全学生の1/3〜1/2が加入しています。これはもちろん全員がフルで活動しているわけではありません。僕もなろうとしている「リーダー」という役職の人がトレッキングツアーなどを企画し、それに他のメンバーが参加するという形で活動していて、自然に囲まれた立地ならではのクラブと言えます。

![]() 野外活動クラブのメンバーと(写真は八木さん提供)

野外活動クラブのメンバーと(写真は八木さん提供)

——米国の大学というと、学費が著しく高いことで有名ですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか

金銭的負担は確かに進学の妨げになり得ると考えます。僕もとある財団から奨学金を受けられることが決まらなかったら東大に残っていたでしょう。この奨学金の受給が決まったのが4月で、それまで大学には受かっても行けるかどうか分からない状態でした。こうした米国大進学の先の見通せなさも、僕が東大を受験した理由です。

ただ、こうした学費の高さが学生の勉学へのモチベーションに結びついている側面はあって、こちらの大学では学生が勉強したくて大学に来ているという認識は学生の間で一致しています。東大だとなぜ大学に来ているんだろう、という感じの人もいるじゃないですか。米国では皆大学のキャンパス内に住んでいるというのもあって、授業に遅刻する人はまず見かけませんね。

多様性を広げることが最終目標

——東大と米国の大学を比べた時、それぞれの大学にしかない強みとはどのようなところにあると思いますか

米国の大学について言うと、これは米国の大学の強みというよりリベラルアーツカレッジの強みなのかもしれませんが、教授との距離の近さが挙げられるでしょう。昼食を誘ったら気軽に応じてくれて、学問の世界から一度外に出て働いたあとにもう一度大学に戻ってきた経緯なんかを話してくれる。これは大変刺激的です。授業でもアウトプット中心の形式の中、頻繁にフィードバックを行ってくれます。東大だと初ゼミの小論文なども提出しただけではフィードバックが返ってこないですよね。ああ、野矢先生の小論文へのコメントを読みたかった(笑)。

逆に小規模リベラルアーツカレッジの弱みとしては、学部だけなので院生と会う機会がなかったり、専門性が少し深くなると対応できる先生がいなかったりすることがあります。これは裏返せば東大の総合大学としての強みです。すなわち学生、教員の人数が多く、様々な研究分野の専門家がいる。ただし東大の場合は数多くいる学生の大半が私立高校から来た男子なので、価値観の似ている人が集まってしまっているのが問題だと感じます。その点米国の大学は人数が少なくとも、多様な考えを持ち人種的にもさまざまな学生が集まっています。

先ほど東大は多様性を欠いていると言いましたが、それは学部レベルの話で、研究に従事している院生のレベルになると、多くの留学生も擁していて一気に多様になります。初年次活動センターで「外国語でしゃべランチ」[2]などに関わっていて、さまざまな国から来た多様な学生と出会えました。その他では、これはある意味当然のことですが、日本語の資料は東大の方が圧倒的に充実しているので、日本について研究したい場合は東大の方が優れています。

——どのような人が海外大に、どのような人が東大に向いているでしょうか

僕はそれなりの英語力があれば、誰でも海外に行ってしまっていいのではないかと考えています。向き不向きが特にあるとは思いません。学費も大学からや日本の財団からの奨学金が充実しているので問題にならないでしょう。学びながら働きたいというのであれば、東京という世界有数の都市にある東大にいる方がいいとは思いますが、そうでなければ海外へ出てしまっても問題はないと言えます。

——ボードイン大と比べたときに見えてくる、東大の改善すべき点にはどのようなものがあるでしょうか

学生にとっての刺激を強めるためにも、多様性を広げることが、今の東大が目指すべき最終目的ではないでしょうか。東大だと日本という立地もあって、文系の場合は留学生の興味関心も日本やアジア研究に偏っている。そうした点には改善の余地があると思います。欲を言えばキャンパスのごく近くに大規模な寮も設立してほしい。そうすれば女子学生の数なんか、絶対増えるじゃないですか。でもそれが東大の立地や予算的にできるかどうかは別問題ですよね。僕は、今の東大は費用対効果の面で見れば、米国の大学よりも優れているんじゃないかと思っています。予算の規模の小ささに対してランキングなどでの実績が高いと感じるからです。

日本から優秀な学生が抜けることは東大にとって問題ではないでしょう。日本人が多少減ることは、大学の多様性を広げることにあまり関係しないからです。本当に問題なのは、海外から優秀な学生を確保できないことです。多様性を最終目標に据えると、キャンパスの英語化、国際化は避け得ない手段ですし、そのために留学生向けに米国と同様の出願制度を整え、もっと海外から教授を招聘すべきだと思います。特に、世界的にも著名な教授を一人確保できれば、それだけで留学生の集めやすさは大きく変わってくるでしょう。

——最後に、東大と海外大の双方に興味をもつ高校生にメッセージをお願いします

![]() (写真は八木さん提供)

(写真は八木さん提供)

もし両方受けるかどうかを迷っているのであれば、絶対に併願を勧めます。東大で半年過ごすにしろ4年過ごすにしろ、受験勉強を2カ月余分に頑張れば、素晴らしい教員や優秀な友人と出会えるからです。よほどギャップタームに他にやりたいことがなければ、東大に行くことには大きな価値があります。

その上で、海外大には別の良さがあります。僕は東大では、こんなことを学べるんじゃないか、と想像していたことを学べました。それが米国の大学に行くと、全く予期していなかったことを学んだりやったりする機会があります。僕も水球なんて米国に来なかったら絶対やってないですし、価値観のバラバラな米国人の集団をまとめようとする中で、グループマネジメントの大変さを実感しながら、その方法を学べています。オフィスアワーで論理学の教授とゲーデルの不完全性定理の話をしていたら、プログラムにおける停止性問題というコンピューターサイエンスの話につながる、なんていう予期せぬ学びは日常茶飯事です。難しくも面白い経験ができるのが、米国の大学へ行くことの意義だと思います。

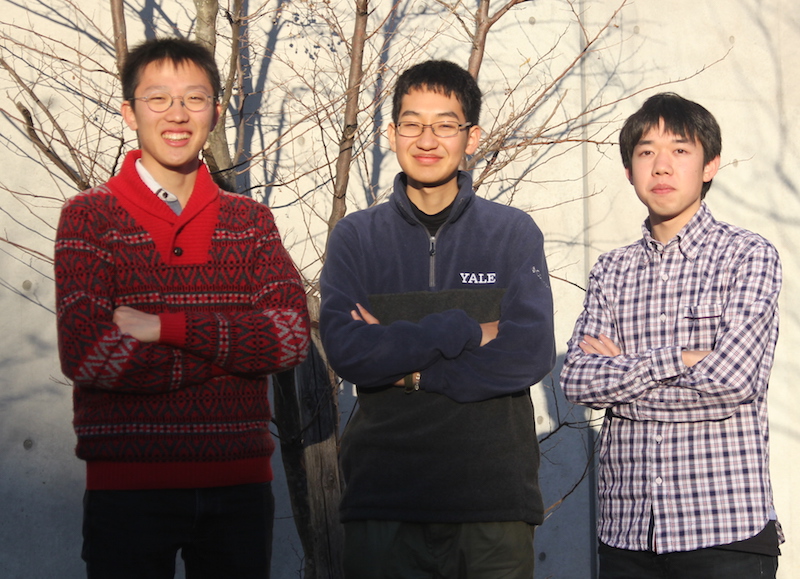

知らないからこそ頑張れた

プリンストン大学 由里詩奈さん

![]()

2人目は京都の私立洛南高校を卒業後、文Ⅰを経て米国ニュージャージー州のプリンストン大学に渡った由里詩奈さん。海外滞在経験は最高5日程度、高校でも近年の海外大進学者はゼロという環境から米国大を目指したという由里さんに、受験時の苦労やプリンストン大・東大のそれぞれの良さについて語ってもらった。

不純なきっかけ、純粋な挑戦

——米国の大学を目指し始めたきっかけを教えてください

高1の時に、ハーバード大学に受かれば3000万円を奨学金として支給する、という東進ハイスクールの全国統一高校生テスト成績上位者向けプログラムの候補者に選ばれました。その時は東大に行こうとしか思っていなかったので、あまり奨学金のことは気にしていなかったのですが、高2になってからもその奨学金を受けるための面接などが進んでおり、意識のどこかに米国大のことがあったように思います。受かればお金は支給してもらえる、という少々チープな動機と、米国大に行けば世界が広がる、という言葉に後押しされて、高2の3月に米国大受験を決意しました。文系で中高一貫校に通っていたため、高2までに数学の範囲などは一通り終わっており、少し勉強面で余裕があったことも米国大受験に踏み切った理由です。

——受験の対策はどのようにして進めたのでしょうか

SATやTOEFLといったテスト対策は全て自力でやりました。エッセーだけは海外大進学専門塾のRoute Hに見てもらいましたが、私は高3から米国大受験を始めたので入塾できず、メールでのやり取りで添削してもらっていました。時々対面でも見てもらっていましたが、校舎が東京にしかなかったため行くだけでも一苦労でした。

米国大受験で要求される課外活動の実績は、ピアノをずっと習い事で続けていたのと、小学生の頃からの趣味だった裁判傍聴、それから挫折しましたが司法試験突破を目指して伊藤塾に通った経験などがありました。高3に入って米国大受験を決意して、改めて自分の課外活動実績を見返してみると、以前に米国の大学に受かった先輩方の実績と比べて受賞歴の数が足りなかったので焦りました。とりあえず高3の夏休みにさまざまなエッセーコンテストに応募し、Route Hが協賛している韓国開催の日中韓リーダーシップサミットに参加したり、京都でやっているあまりメジャーではない哲学合宿に参加したりしました。他にもボランティアで福祉施設の夏祭りのスーパーボールすくいのブースを切り盛りするなど、勉強しなければいけないはずの高3の夏休みにずいぶんと忙しくしましたね。

こうした活動は結果的にエッセーを書くにあたって大いに役に立ちました。エッセーは何個も書きましたが、その内一つはピアノについてのもので、急ぐことだけが大事ではないということをピアノを通じて学び自分の人格が形成された、という内容になりました。もう一つ、ボランティアで手伝ったスーパーボールすくいについて書いたものもあり、こちらは福祉施設のイベントで耳の聞こえない子供がいたのですが、忙しくてそのことに気付けず、最後になってようやく気付いて本当のコミュニケーションが取れた、といった内容になりました。

——高校からは米国大受験に対してどの程度のサポートを受けることができましたか

![]()

洛南からはここ最近海外大への進学者が出ておらず、30年くらい前に1人出たらしいという伝説みたいな言い伝えが残っているだけだったので、高校側からの積極的なサポートはありませんでした。しかし、こちらから要請すれば、どんどん応えてくれる先生方ばかりで、例えばSATのエッセーなんかも、SATのことを全く知らないネーティブの先生に説明をした上で添削を頼んだらフィードバックをくれたり、推薦状も学校の先生に事細かにお願いしたらその通りに書いてくれたりしました。学校の誰も前提知識を持っていない状態だったので、Route Hで推薦状などの書き方を聞いてこちらから積極的に先生方にアプローチし、学校側も臨機応変にそれに応える、という関係でしたね。

———米国大受験でつらかったのはどのような点でしょう

日本の大学だったら模試などで合格可能性が把握できるじゃないですか。その点米国大は評価されるのが学力だけでなく、SATの点数がいくら高くても落ちるときは落ちるので精神的に不安が募るというのと、勉強以外にやることが多く、あれもこれもこなさなければならなかったのがしんどかったです。私は日米併願をしていて、そのどちらもものすごく行きたい大学だったので、模試の判定を見て東大なら行けるだろう、と思えていたことがこうした不安を振り払うのに非常に有効でした。

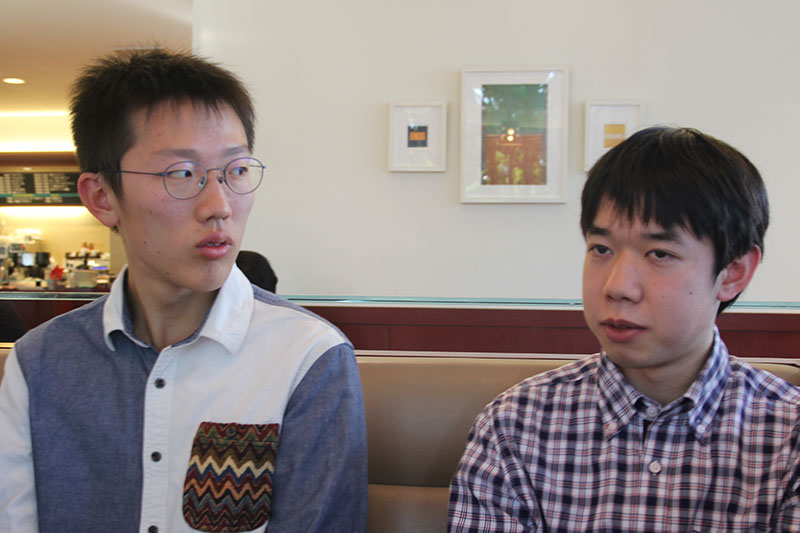

悩みに悩んだ進路

——米国の大学を受験する、となるとどうしても米国大の対策が中心になるかと思うのですが、その中でどうして東大を併願したのですか

![]()

東大は中学生の頃から憧れていた大学だったので、米国大を受けることになっても併願するつもりではありました。そもそも親が全く米国の大学になじみがなく、ハーバードだけはかろうじて東大よりも知名度があるかな、くらいの認識で、それ以外の大学に行くくらいなら東大に行け、という感じだったので、東大受験を取り下げることはできない状態でした。併願をしてどちらも中途半端になり東大に落ちるくらいなら東大に絞ってほしいと言われましたが、私自身としては一度米国大受験の準備を始めると引き下がれなくなり、結果として併願にまでこぎつけました。

ハーバードなど5校に出願しましたが、結果的に合格通知が来たのは、ハーバードとエッセーの内容が似ていて出願に手間がかからないというだけの理由で出願したプリンストンを含め2校でした。この結果を見た時は本当に悩み、4月に東大に入学した際には絶対に東大に残る、と決めていました。私は将来日本で政治家になりたくて、それなら東大に残った方が道が多いと考えたからです。

しかし、プリンストン大学出身の東大の先生にお話を聞きに行った際に、どこか他の業界で専門性を身につけてから政治の道に進むという方法もある、ということを指摘されて、自分がファーストキャリアとして何をしたいのかがよく分からなくなりました。最終的に、やりたいことが分からないのなら、東大と同じく入学後に専攻を決める仕組みでありながら東大の進学選択のように枠も定められておらず、本当に好きなことを専攻できる米国の大学の環境に一度身を置きたい、と思いプリンストンへの進学を決めました。自分自身プリンストンに関しては合格通知を見た時に、地理的な意味ではなく「どこやこれ?」と思ったくらいなので、親も「これなら東大やな」と言って譲りませんでしたが、進学を決意してからはいかにプリンストンが良い大学か、という情報を集め、親を説得しました。

——東大での1学期間の生活を経て、東大にどのような印象を持ちましたか

授業はコマ数が多く1コマの時間が105分と長かったので、皆よく頑張っているなあ、と思いました。でも結構寝ている人が多くて、そんなに真面目な人もいないんや、と少し残念な気がしましたね。これは私が1年の1学期しかいなかったから感じるのかもしれませんが、東大の学生は東大をゴールだと捉えていて、はっちゃけてしまう人が割合多いように思いました。ですがこれは東大に限った話ではなく、入学してすぐは、プリンストンでも入学した喜びで勉強していなさそうな人は見かけました。ただしプリンストンの方が勉強が厳しいので、切り替えは早いかな、という印象です。

刺激的なプリンストンの生活

——続いてプリンストンでの大学生活についてお聞きします。まずは授業についてですが、やはり勉強は大変でしょうか

初めから課題の多い授業を取ったら苦労することが目に見えていたので、リーディングの量が少ない授業を選んだ結果、そこまで大変だという印象は持ちませんでした。1年生にとって必修のWriting Seminarという論文を書く授業で週15ページ程度のリーディングが出ることはありますが、私が取ったその他の授業だと2時間程度のビデオ教材の予習や、8、9問の問題を解く、といった課題のみで、何かを読まされるということはありませんでした。経済と地学の授業は、大教室でのレクチャー授業が週2回と、週1回の15人程度で行う実験やディスカッションの授業で構成されています。Writing SeminarとFreshman Seminar(東大の初年次ゼミナールに当たる)の授業はどちらも15人以下の少人数授業で、インタラクティブ(双方向的)な環境が保証されているのはうれしい点ですね。普通の学生は膨大な数の授業の中から1学期に四つしか取らないのがミソで、これによって思い入れのある授業しか選ばなくなるため、勉強に楽しく集中することができます。授業選びの持つ意味が東大に比べて重くなるため、アドバイザーとして付いてくださる教授と相談しながら、慎重に履修を決めていきました。

![]() Prepared pianoについて学んだ音楽の授業の様子(写真は由里さん提供)

Prepared pianoについて学んだ音楽の授業の様子(写真は由里さん提供)

リーディングに関しては、ネーティブの学生は課題文献を見たら何が必要で何が不要な情報か見分けることができるようなのですが、私はそこまでできないという点で確かに読むのに時間を取られるというのはあります。でも、要らない情報も混じっているんだ、と思って気楽に読んでいると、そこまでストレスにはなりませんでした。英語論文を書くのも初めての経験でしたが、ライティングセンターというところで丁寧にサポートしてもらえました。

——学業面以外のことで、プリンストンの生活で良いなと感じた点や、逆に期待外れだった点があったら教えてください

世界中から人が集まっており、恐ろしいくらい遠い世界の住民と日常的に接することができるのは刺激的です。例えば私が大学で所属しているバンドのとあるドラマーの子は、ある国の元大統領の息子さんなんですが、そうした普通だったら触れ合えないような世界の人たちと一緒に過ごしていると、自分も何にでもなれるのでは、と思えてくるから面白いですよね。

クラブ活動では、大学側がふんだんに金銭を投じて学生団体を支援することに感心しました。前に一度日本人学生会で日本料理を作るイベントを開いたことがあるのですが、その時の費用は大学から支給してもらえました。私の知る限りほとんどのクラブが何らかの援助を大学側から受けており、そうした大学の学生を支援する姿勢には目を見張るものがあります。

![]() Princeton University Rock Ensemble の2017 年秋ライブで演奏する由里さん(写真は由里さん提供)

Princeton University Rock Ensemble の2017 年秋ライブで演奏する由里さん(写真は由里さん提供)

がっかりした点だと、プリンストンでもあまりモチベーションが高くない人がいる、ということがありますが、その数はやはり東大に比べると少ないと感じます。より問題だと感じたのは、就職活動が日本以上に学生の生活をむしばんでいる点でしょうか。日本では最近は変わりつつありますが、やはりまだ東大を出ていれば一流企業に入りやすい、という感じが残っていますよね。米国だと例えプリンストンを出ていても簡単に就職できるわけではないという風潮があり、学生も必死になって就職活動に励みます。初めは私も、頑張らなければ就職できない環境の方がいいのでは、と思っていましたが、頻繁に大学で開催されるジョブフェアに1年生の頃から必死になって参加する学生を見ているうちに、入学直後くらいは東大であまり就職のことを気にせずのんびり過ごせる方がいいのではないか、と思うようになりました。

——米国の大学は学費が非常に高いですが、どのように負担されていますか

私、実は他の人の大半が応募している柳井正財団の奨学金などの存在を全く知らなくて、東進から奨学金を出してもらえるハーバード以外の大学に進むことになったら大学に奨学金を出してもらうしかない、というスタンスで受験をしていました。家の収入がそこまで高くないのと、プリンストン合格後にやった、他の合格校が提示してくれた奨学金額を引き合いに出しての大学側との交渉が功を奏し、最終的に自己負担額は年間650万円程度の学費のうちの15%程度に抑えられました。結局ハーバードに受からず東進から奨学金を受けることはできなかったので、プリンストンのような奨学金に恵まれている大学でなかったら受かっても行くことができなかったでしょう。確かに学費は進学の障害になりますが、大学によっては奨学金を出してくれるところもあるということ、今は日本国内の奨学金も充実しているということを踏まえると、米国大受験に挑戦してみる価値はあると思います。

東大が改善すべきはサポート体制

——ここからは、東大とプリンストンの比較の話に移っていきます。まずプリンストンにあって東大にはない強みとはどのようなものがあるでしょうか

人種のるつぼ的なところが魅力だな、と感じます。ディスカッションに基づいた授業が多いので、そうした場で価値観の違いがあらわになるということ、そしてその価値観の違いが共有される場が用意されているということが、面白いです。やはり米国だとマイノリティーに対する差別があるわけで、そういう話はタブーなのかな、と思っていたのですが、例えばライティングセミナーの授業だと黒人の学生は黒人文化について書くなど積極的に自己主張して、他の学生も気兼ねなくそれに対してフィードバックを返していますね。

——逆に東大にしかない強みとは何でしょうか

東京のど真ん中に立地している上に自由時間が多いので、起業にインターンシップ、資格取得など、何にでも挑戦できるのが東大の良さではないでしょうか。自由時間をうまく使えば充実した日々を過ごせると思います。これがプリンストンだと、田舎にあるし寮生活で自由な時間も見つけづらいので、なかなか自分から動くことはできません。

それと、これは日本からの留学生の一部に限った話だとは思いますが、米国の大学に行ってしまうと、言語の違いもあって圧倒されてしまい、どこから手に付けていいのか分からなくなる人もいると思います。やりたいことを自由にやるのであれば東大の方がいい。米国の大学はホンマに「勉強をしに行っている」という感じがします。

——東大とプリンストンで、学生の勉強に対するモチベーションに差はありますか

東大だと勉強は、数あるやることのうちの一つですよね。プリンストンだとテスト前に限らず勉強が生活の中心に置かれています。寮生活なのもあって「授業を切る」という概念もありませんし、女子学生が化粧もせずにジャージで授業に出てしまえるような環境で、他に気を使わなくて良い分授業に注力できる感じです。高い学費を払っているという意識があるのと、就職の時に必要になる場合があるGPA(平均評定)を皆気にするというのもあり、学生の勉強に対するモチベーションは高いと感じます。東大にいた時は1時間勉強に集中するだけでも大変だったのですが、プリンストンに行ってからは勉強が当たり前の環境になり、自分でも不思議に思えるほど、何も感じず1日中勉強できるようになりました。

![]() 大雪の日、キャンパスにて(写真は由里さん提供)

大雪の日、キャンパスにて(写真は由里さん提供)

——どのような学生が東大に、どのような学生が米国の大学に向いていると思いますか

やりたいことが明確な人は東大に行けばいいのでは、と思います。資格試験が必要な職業を目指している人や、文系で官公庁に行きたいと決まっている人なら東大でしょう。日本の資格のことは日本でしか学べませんし、東大なら官公庁に卒業生が多くいて相談などもしやすいからです。それ以外の分野の場合も、東大の方が将来の道筋を描きやすいのではないでしょうか。素朴な人が多く集まっていて、どんな人でも生きていけるのが東大という場所だと思います。

プリンストンももちろん多様な学生がいられる大学ですが、やはり少し競争的な雰囲気はありますね。リベラルアーツを標榜する米国の大学に行くと、幅広い分野を学ぶべきとするリベラルアーツの思想に基づいて4年の間ずっと多様な分野に触れることになり選択肢が大きく広がるので、将来について迷うことも増えると思います。米国大に向いているのは、4年後の自分がどうなっているのか全く分からない、その分からなさにワクワクを感じられる人なのではないでしょうか。

——プリンストン大学と比べた時に、東大が改善すべき点は何だと思いますか

学生のサポート体制だと思います。東大にも初年次ゼミナールの論文執筆をサポートしてくれる駒場ラーニングコモンズなどさまざまな支援体制があるにはありますが、あまり学生に宣伝されておらず利用している人も少ないですよね。プリンストンだと本当に何重にもサポート体制が用意されていて、学生もそれを積極的に利用します。ライティングセンターで1対1で論文執筆の指導をしてもらえたり、経済などの毎年必ず開講されているメジャーな授業だと無料で授業内容に関する個別のチュータリングが受けられたりするのはプリンストンの優れている点です。専門家によるカウンセリングや学生のピアサポーターによる支援など、メンタルケアの体制も何重にも用意されています。

![]() 学校のオリエンテーションでボランティアに行ったフィラデルフィア(写真は由里さん提供)

学校のオリエンテーションでボランティアに行ったフィラデルフィア(写真は由里さん提供)

他には、大人数の授業が多いということ、1学期に取らなければならない授業のコマ数が多過ぎて各々の授業を深く学べないこと、授業時間が長いことが東大の問題点として挙げられるでしょう。なぜ105分の授業を2回に分けないのでしょうか。50分授業を週2回行った方が授業内容が身につくし、それが難しくともせめて50分の授業二つの間に10分休憩を挟む形式にした方が集中力も続くと思います。プリンストンの場合は基本的に①50分×週3コマ、②80分×週2コマのいずれかで授業が展開されています。

でも逆にクラスの制度は米国の大学にも取り入れてほしいです。同じ授業を取るメンバーで仲を深め合えるし、授業で互いにサポートし合えるのは良い制度ではないでしょうか。東大でクラスごとに配置されているシケ対やシケプリといった制度[3]も、始めは「勉強はしないけど試験で点数は取りたい」という考えに基づいている気がして戸惑いましたが、今思うと課外活動に全力を注ぎたい人がシケプリを使って単位を確保することができる点で、あれは東大生の持つ自由に貢献するシステムだったんだなぁと思います。

——それでは最後に、東大と海外のトップ大学双方に興味を持つ学生に、進路選択についてのアドバイスをお願いします

受かってから決めるという贅沢をすればいいのではと思います。私は東大での生活が楽し過ぎて、最終進学先を決めるときは「こんなことなら日米併願などしなければ良かった」と思ったくらい悩みに悩んだのですが、併願をして両方受かれば、どちらに転んでも悪いことにはならない選択肢が手に入るのは確かです。東大に入って、東大が本当に肌に合うと思ったら東大に残るという選択肢もありますし、ちょっとチャレンジしてみようと思えば海外に出てみれば良いわけです。

日米併願は楽なことではないですが、私は米国大を受けるならむしろ日米併願をすることで精神的には楽になると思います。東大は判定が出てある程度合格の可能性がつかめるため、米国大の応募書類を出すときに不安になっても、どうせ東大は受験するのだからとりあえず出願してしまおう、と勇気を持てます。逆に東大を受験するときは、あれだけたくさんの米国大に出願したのだからどこかには引っ掛かっているだろう、と思えて必要以上に緊張することなく試験本番に臨むことができます。

私は、もしどれだけ米国の大学に受かることが難しいか分かっていたら高3からチャレンジしようとは思わなかったでしょう。受験は情報戦の面が強いとは思いますが、初めから情報を入れ過ぎて怖がってしまうのは逆効果だと思います。知らないからこそできるチャレンジがある、というのは大切なことではないでしょうか。私は米国大受験を始めた動機こそハーバードに行けたらお金がもらえるな、というある種不純なものでしたが、エッセーを書くなどしているうちに、「自分が米国に行きたいのはこういう理由からなんだ」と思えた、不純な動機が純粋な動機に変わる瞬間がありました。逆にやっているうちに自分には米国大が向いていない、と思う人もいるでしょう。始めてみたら分かること、というのはたくさんあると思うので、少しでも行きたい気持ちがあるのであれば米国大受験にチャレンジしてみるのがいいと思います。

ちなみに最近、プリンストン大学の日本での知名度を上げるべく、日本人留学生の仲間と共にブログを立ち上げました。ぜひ見ていただけるとうれしいです!

由里さんも関わっているプリンストン大学のブログはこちら→https://princetonjapan.blog/

![]()

※次回は日本人の海外大進学支援を行っている学生団体の理事長に話を聞きます。次回掲載予定は4月18日です。

【蹴られる東大】

本音で語る、僕らが海外を選んだ理由(上) 海の向こうへの挑戦

本音で語る、僕らが海外を選んだ理由(下) 海の向こうで見たもの

注

※冒頭の数字をクリックすると本文の該当箇所に戻ります

[1] 米国でのセンター試験にあたる共通テスト。民間の業者によって運営され、米国外の生徒の場合1年に6回受験可能。国語(英語)と算数のリテラシーを問うSATと、個別の教科の知識を問うSAT Subject Testから成る。Subject Testは2~3教科を受験する。

[2] 駒場Ⅰキャンパスの初年次活動センターで昼休みに行われている、外国語で会話をしながら昼食を取る対談型イベントのこと。「スペイン語でしゃべランチ」「ロシア語でしゃべランチ」などがある。

[3] 東大のクラス単位で学生が自主的に行っている試験対策制度で、授業ごとに試験対策係(シケ対)が設置され、シケ対が作ったテスト対策用のプリント(シケプリ)を見ることで他の学生が楽に試験対策を行えるようにするもの。

【蹴られる東大③】学生目線で比べる東大と米国トップ大は東大新聞オンラインで公開された投稿です。