中華料理は中国の料理じゃない!?

「日本の中華料理ね、あれぁ中国菜(チョングオツァイ;中国の料理)とは全くの別物だよ」

「どういうことですか?中華料理は中国から来たんですよ!」

フェリーで隣だった中国人のおじさんに言われたときはピンと来なかったが、3週間中国の街角でご飯を食べて、おじさんの言い分は正しかったことが分かった。

中華そば、天津飯、青椒肉絲、麻婆豆腐……日本で人気の中華料理と同じものが中国にも勿論ある、と考えている読者の皆さんは多いだろう。だが、中華料理はあくまでも、日本人向けにアレンジされた日本の料理文化だ。私たちの中華料理のイメージと中国の食文化とのかけ離れ具合には、びっくりさせられる。

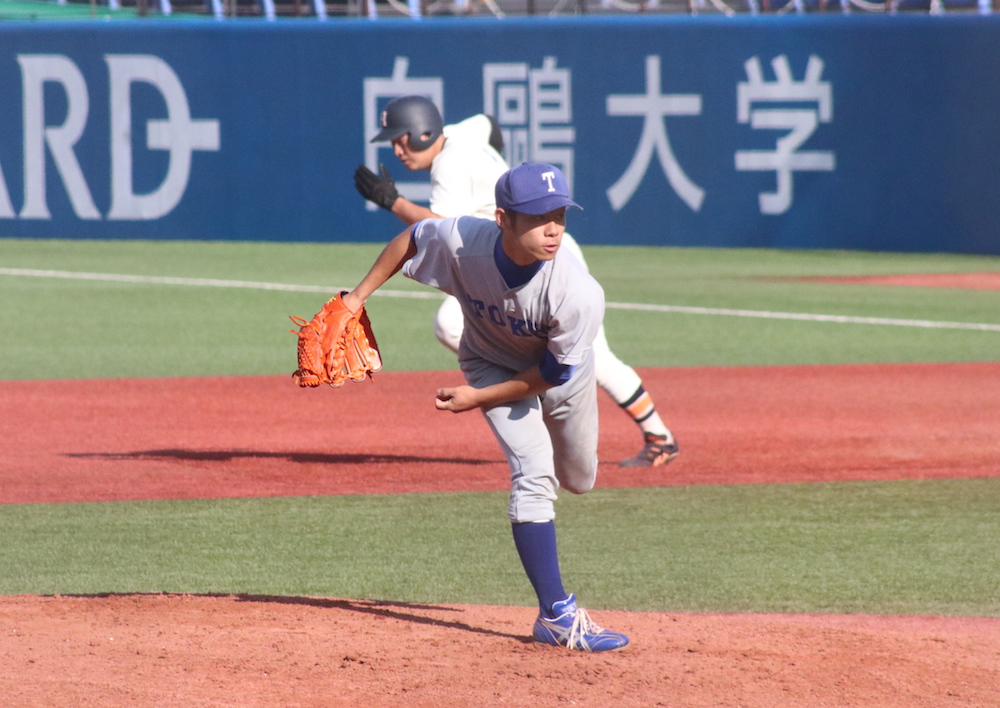

![]() ▲広東地方の食文化、饮茶(ヤムチャ;飲茶)。好きなお茶を選んで、点心(ディムサム;軽食)とともにいただく。饮茶は社交のツールとしても使われる(写真は広州で)

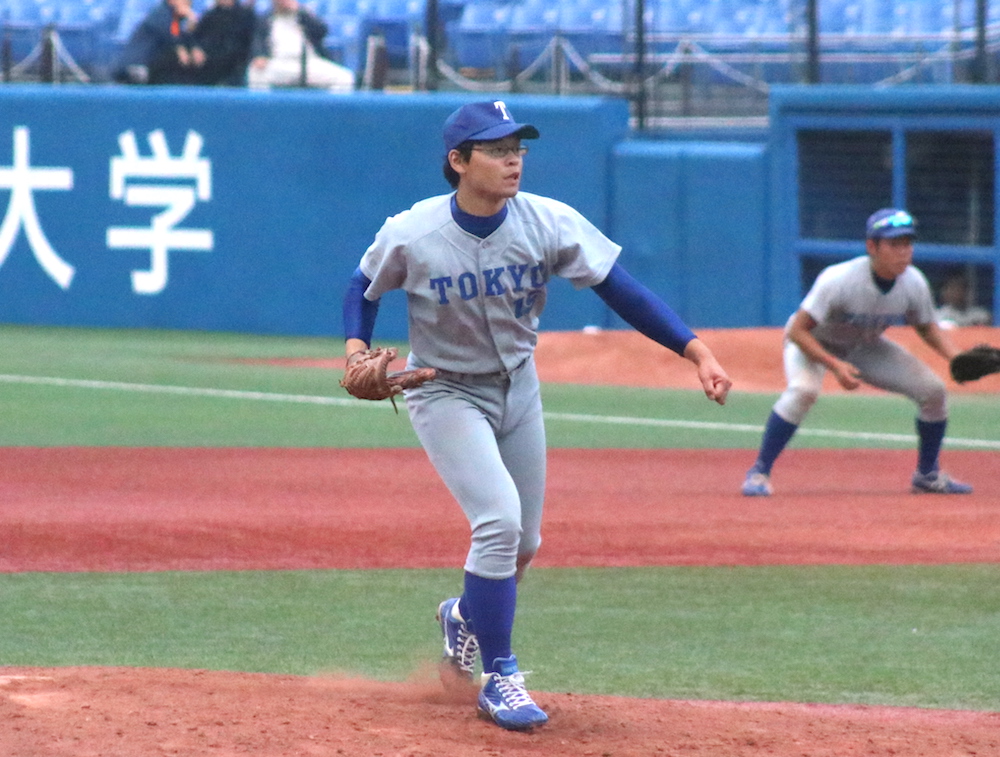

▲広東地方の食文化、饮茶(ヤムチャ;飲茶)。好きなお茶を選んで、点心(ディムサム;軽食)とともにいただく。饮茶は社交のツールとしても使われる(写真は広州で) ![]() ▲お得感のある自助餐(ビュッフェ形式)。ひと皿12元(=204円)で、どれだけでもよそって良い(写真は深圳で)

▲お得感のある自助餐(ビュッフェ形式)。ひと皿12元(=204円)で、どれだけでもよそって良い(写真は深圳で)

まず、本場の味付けは圧倒的に強烈だ。武漢で、地元の人たちが何気なく食べている火锅(フオグオ;火鍋)を一口試してみて、私は辛さで椅子から飛び上がってしまった。日本の「激辛」は中国の「ふつう」。日本の「程よい塩加減」は、中国では「味がしない(=まずい)」という評価になってしまう。甘さ勝負でも中国に軍配が上がりそうだ。というのも、中国の人たちは、私たちにとっては無糖が当たり前の緑茶も含めて、あらゆる飲料に砂糖を入れたがるのだ。上海のスーパーで、ミネラルウォーター以外の無糖飲料の種類を指折り数えてみたが、数十種類並ぶ中でわずか2種類しかなかった。

何人かで食べるときは、大鍋や大皿を皆でつつくというのが中国流。取皿はないし、直箸なんて勿論気にしない。シェアするから、自然といろいろなメニューが食べられる。それに、皿洗いの量も少なくなる。一人ずつ別々に注文したり、一人ひとりの皿に料理を取り分けたりする私たちのやり方よりも、中国流はある意味合理的といえる。中華料理屋さんでよくお世話になる「セットメニュー」は、中国の飲食店では目にしなかった。セットにする必要がないからだろう。

日本との違いに最も驚いたのが、中国では朝ごはんを外で済ませる(あるいは、外から買ってくる)のが普通だということ。日本では想像できないことだが、早くも朝7時には街角の飲食店が営業を始めていて、店頭で饅頭や油条(ヨウティァオ;揚げパン)のテイクアウトができる。これは、朝に余裕がない学生やビジネスパーソンにとっては特別に便利だ。私は一人暮らしで自炊に精を出しているが、朝目が覚めて、何も考えずに外に出たらおいしい朝飯が待っている中国の街角が、恋しくて仕方がない。

![]() ▲朝7時。街角の至るところにある小吃(シャオチー;軽食堂)から、食欲をそそる匂いが漂ってくる(写真は深圳で)

▲朝7時。街角の至るところにある小吃(シャオチー;軽食堂)から、食欲をそそる匂いが漂ってくる(写真は深圳で) ![]() ▲卤肉饭(ルーロウファン)のテイクアウト。中国の街角では、早朝でも夜中でも、簡単にご飯を調達できる(写真は広州で)

▲卤肉饭(ルーロウファン)のテイクアウト。中国の街角では、早朝でも夜中でも、簡単にご飯を調達できる(写真は広州で)

今まで、中国の食文化の特徴を見てきた。ところで、私の旅先の「先生」いわく、おいしいお店の見つけ方にも、中国流のコツがあるというのだ。

趙さんのセオリー「美食は学校の近くにあり」

「おいしいご飯を食べたいのなら、まず学校を見つけるの」

おいしいお店を見つけるには、という私の問いに、武漢大学の趙さんは意外な答えを返してきた。

「大学でも中学でも小学校でもいいから、とにかく学校を見つけるの。見つけたらその周辺を歩き回る。きっと地元の人でぎゅうぎゅうのお店があるわ。そこなら絶対においしいし、値段もすごく安いのよ!学校の近くには、自然と美食(メイシー;うまい飯)が集まってくるの」

逆に、外国人が食事を済ませるような、駅や空港や観光スポットの飲食店は、趙さんに言わせれば「おいしくないのに値段が高い、せっかく中国に来たのになぜそんなところに行くのかしら?」

私は趙さんのセオリーを試してみたくなった。翌朝ユースホステルを出ると、ちょうど目の前が小学校ではないか!小学校に沿った道を歩いて行くと……あるある、小さな飲食店が並んではいるが、どの店もすっからかんで、店主が椅子に座ってスマホをぼうーっと眺めている。忘れてはいけない、趙さんは「ぎゅうぎゅうのお店を探せ」と言ったのだ。次の角を曲がると、さっきとは打って変わって、老若男女が目まぐるしく出入りする活気溢れる店が現れた。

(きっとここだ!)

趙さんのセオリーを信じて店に入ると、大当たり!わずか140円で、できたてアツアツの牛肉ビーフンと饅頭とおかゆでお腹いっぱいになることができた。

![]() ▲100円できたてアツアツビーフンのリピーターになって、お店の人に顔を覚えられた(写真は深圳のお店で)

▲100円できたてアツアツビーフンのリピーターになって、お店の人に顔を覚えられた(写真は深圳のお店で)

ところで、趙さんのセオリーには、腑に落ちない点があった。大学の近くには、学生向けの安い飲食店が自然と集まるのは日本でも同じだ。だが、趙さんが「中学(日本の中高に相当)や小学校の近く」とも言ったのは、私の常識には若干そぐわない。どういうわけだろうか。

理由が分かったのは、ある日の昼間、広州の路地を散策していたときだった。人だかりができているので、何があるのかと近づいてみると、小学校の門前である。ちょうど、学校から出てくる子どもたちを、保護者や学童保育所の人たちが迎えるところだ。どの子も荷物を持たず手ぶらで出てくるのが気になった。近くの保護者に聞いてみた。

![]() ▲小学校の校門には、昼休みになると人だかりができる。子どもたちは保護者に迎えられて、これから外で昼食をとるのだ(写真は広州で)

▲小学校の校門には、昼休みになると人だかりができる。子どもたちは保護者に迎えられて、これから外で昼食をとるのだ(写真は広州で)

「子どもたち、学校はもう終わったんですか?」

「いやいや、まだ昼休みだよ。これから昼飯に連れて行くのさ」

しばらく歩いて行くと、近くの中学からもお腹を空かせた生徒がどっと溢れ出してきた。

あとで復旦大学の友人にも聞いて確かめたのだが、中国の小学校や中学では、全員が給食を食べるわけではない。小学生なら昼休みに迎えに来る保護者と、中学生なら同級生と、一緒に学外で食べる子も多いのだそうだ(日本ならば、昼休みの外食は勿論、放課後の買い食いさえ許されない小中学校もあるだろう)。

「学校の近くには、自然と美食(メイシー;うまい飯)が集まってくるの」

趙さんは、自らの子ども時代の経験を思い出してそう言ったに違いない。中国を旅して、中国の当たり前を知ったことで、言葉の細かなニュアンスを理解できたのである。

ちなみに、上で見てきた外食の盛んさからも分かるように、親(とくに母親)が子どものために弁当を作るのは、中国では一般的でない。中華圏では出産・育児のタイミングで離職する女性の割合が日本に比べて少ないが、女性が働き続けられる背景の一つには、頼れる街角の飲食店が沢山あることで、弁当作りなどの家事の時間を減らせることがあるだろう(子どもを世話できる祖父母が近くに居住しているなど、他の重要な要因もある)。

![]() ▲寝ぼけていて料理する気力がなくても、街に出れば朝食が食べられるのは楽だろう(写真は南京で)

▲寝ぼけていて料理する気力がなくても、街に出れば朝食が食べられるのは楽だろう(写真は南京で)

![]() ▲趙さんのセオリーのおかげで出会えた、安くてうまい「中国菜」の数々

▲趙さんのセオリーのおかげで出会えた、安くてうまい「中国菜」の数々