あなたはこれまで、どのくらい古典的名著に触れてきただろう。「試験で聞かれる古典の知識だけ一時的に覚えれば良い」「全部読むのは非効率的。概要だけ分かっていれば十分」といった意見も一部は納得できる。しかし「古典を読まず後悔した」という声があるのも事実だ。

さらに、試験のために記憶して終わらせてしまうのでは、教訓を習得しづらく、もったいない。文章だけではとっつきにくい名著だが漫画で読めばどうだろう。漫画化された名著は読者の理解を助け、原典への足掛かりとなる。講談社の「まんが学術文庫」も有力な手段の一つ。単に本の内容をなぞるのではなく、本の要点を抽出し、分かりやすさを重視した物語に再構成している。読者が漫画としても楽しめることが強みだ。

今回のアンケートでは、漫画と古典的名著に対して東大生がどのように接してきたか調査した。東大の学部生と大学院生を対象に、古典的名著の読書経験や漫画を読む習慣などについて聞き、合計101人分の有効回答が集まった。古典的名著の著作名を聞く項目では、「名著の例」としてあらかじめ想定した45個の著作(表)から回答者に選んでもらうか、回答者自身に考えてもらうかのどちらかの方法で回答を得た。(構成・麻生季邦)

東大生が読破できない著作

一般的に難解と言われる古典的名著を、果たして東大生は読み切れているのだろうか。「読んでみたけれど理解できなかった名著や、最後まで読めなかった名著」を合計3冊まで挙げてもらったところ、多い順に『罪と罰』(6人)、『源氏物語』(5人)、『カラマーゾフの兄弟』(4人)、『旧約聖書』(4人)だった。ほぼ全ての東大生が一読した経験を持つはずの『源氏物語』も、最初から最後までとなると比較的分量が多く断念されがちのようだ。聖書は、キリスト教系の高校出身者を中心に読む機会が多かったためか、挙がりやすかった。

理解できなかった理由や読破できなかった理由も合わせて短文記述形式で聞き、79人から回答を得た。表現の難解さや自分の読解力不足を挙げた回答が30人程度で最多。「長いから」という趣旨の回答が20人程度、「時代背景などが分からないから」という趣旨の回答が8人程度と続く。東大生でも、名著を難しいと感じ読解に苦労する様子がうかがえた。

東大生として名著を読んでいないと恥ずかしい?

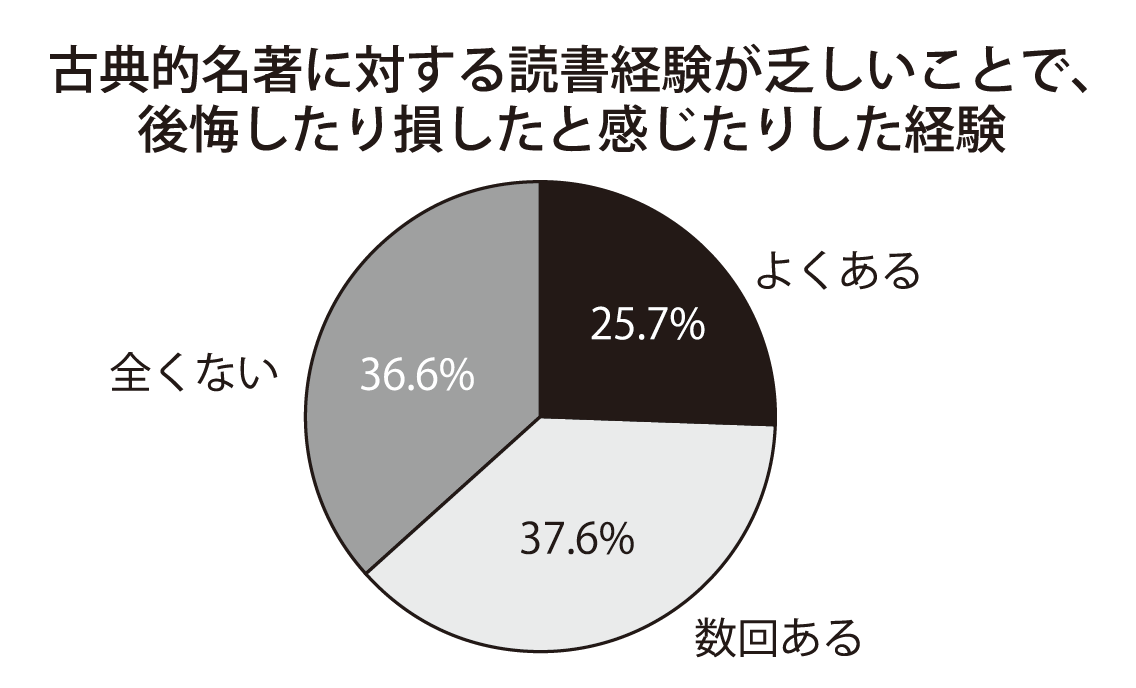

「古典的名著に対する読書経験が乏しいことで、後悔したり損したと感じたりした経験」について聞いたところ、「よくある」が25.7%「数回ある」が37.6%「全くない」が36.6%と、「よくある」「数回ある」の合計で6割を超えた。難しいからといって古典的名著を読まずにいると、次のような経験をする人が多いようだ。

「よくある」「数回ある」と答えた回答者のうち、詳細についても記述式で聞き、56人から回答を得た。中でも「知人との会話についていけない」という趣旨の回答が30人以上にも上る。読書経験は知人同士のコミュニケーションと強く結び付いているのかもしれない。

「自分の教養不足を感じてつらい」という趣旨の回答も見られた。学問の場である東大という環境の特性上、会話の中で一定水準の教養を要求される面もあるようだ。実際「頭のいい人に『君こんなのも知らないの?』と見限られたような気がした」といった声もあった。東大生の心を動かす本 東大生は、読んだ本の影響をどれほど受けているのだろう。「人生の方向を決定づけたと言える本」を古典的名著に限らず自由に、1冊だけ答えてもらったところ「なし」が10人、夏目漱石の『こころ』が5人と続いた。「読んで感動した名著」や「進路や価値観に影響を与えたと言える名著」を3冊まで聞いた項目でも「なし」が19人、『こころ』が10人、次いで『変身』(4人)、『罪と罰』(4人)、『論語』(3人)となった。両者とも「なし」が最多となり、自らの人生にうまく生かせる名著に出会えていない人が目立つ。『こころ』は「名著の例」として挙げていなかったものの、一定数の人が回答した。高校国語で誰もが一読する可能性が高いことが影響しているのかもしれない。

「死ぬまでに一度は読破したいと思う名著」を3冊まで挙げてもらったところ、『資本論』(14人)、『論語』(10人)、『罪と罰』(10人)、『失われた時を求めて』(8人)、『源氏物語』(8人)という結果になった。

興味深いのは「人生を決定づけたと言える本」と「影響を与えたと言える名著」で多く挙がった『論語』『罪と罰』が、「死ぬまでに一度は読破したい名著」としても上位に食い込んだことだ。両者の支持を照らし合わせると、読破した人からの評価が世間的な高評価につながり、読破していない人に「いつか読んでみたい」という気持ちを抱かせるといえるのかもしれない。

東大生の読書のきっかけは?

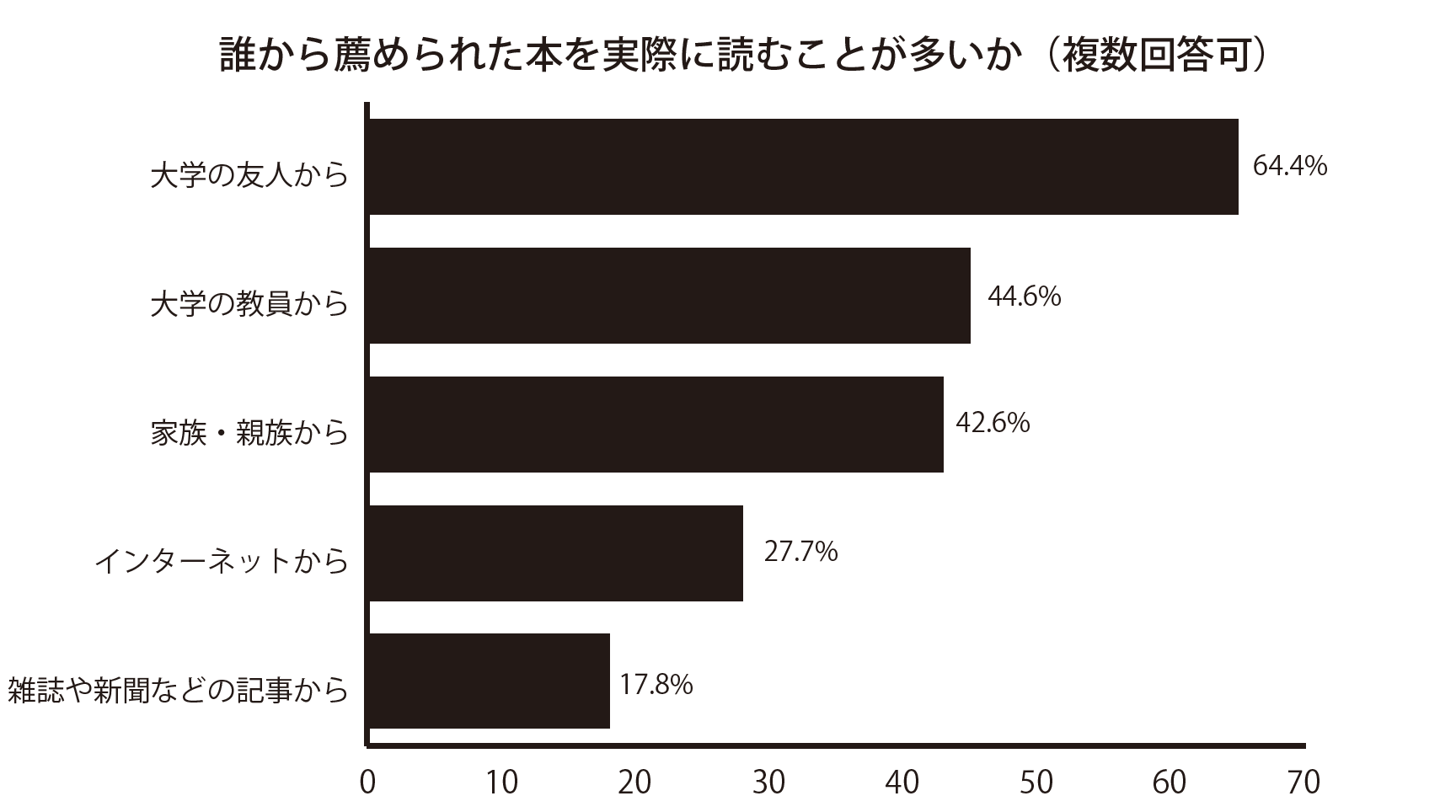

東大生の読書のきっかけについても調べた。誰から薦められた本を実際に読むことが多いかについて「大学の友人から」が64.4%、「大学の教員から」が44.6 %、「家族・親族から」が42.6%だった。一方「インターネットから」は27.7%、「雑誌や新聞などの記事から」は17.8%にとどまる。上位三つは、生身の人間かつ日常の中で距離が近い人物からの薦めといえる。親しい人から薦められた本を読むのは、日常のコミュニケーションの一環という意識があるのかもしれない。あらゆる分野の作品がインターネットでの評価に左右されやすい現代だが、大学の友人からの薦めは意外にも影響力を持つようだ。回答者の中には「尊敬している人が読んでいた」ことをきっかけに読むという意見も。読書を通して価値観の成熟や自分が理想とする人物像の投影を図っているのかもしれない。

東大生と漫画

「まんがで得た情報が勉強に役立ったり、学術的関心を引き起こしたりした経験」の有無を聞いた項目では、「ある」が58.4%という結果になった。「ある」と答えた人に詳細を記述式で聞いたところ、52人から回答があった。

「ドラえもんの日本史の漫画は、教科書よりも分かりやすかった」という声から、身近なキャラクターが読者に親しみを感じさせ、理解の助けとなっているといえそうだ。興味深いのは「『ジョジョの奇妙な冒険』で出てくる雑学などはよく調べエビデンスを得ていた」など、漫画の描写が予想以上に現実に即していて驚いたという声。「漫画における過度な表現や演出が本当に現実で起こりうるか調べた」などの声もあり、漫画を面白くするための演出が、現実であり得るかも関心を引いているようだ。また「資本論の漫画を読んで、高校生の早い時期に資本主義とはなにかを学んだ」からは、難解な名著の内容を高校生などが理解するのに役立っていることが分かる。

講談社が出版している名著シリーズ「まんが学術文庫」を読んだことがあるか聞いたところ、「読んだことがある」が5人、「見聞きしたことはあるが、読んだことはない」が36人、「見聞きしたことはない」が60人という結果に。知っていたのは計41 人で全回答者の約4割だった。

◇

まんが学術文庫ウェブサイト:https://man-gaku.com

(タイアップ記事)