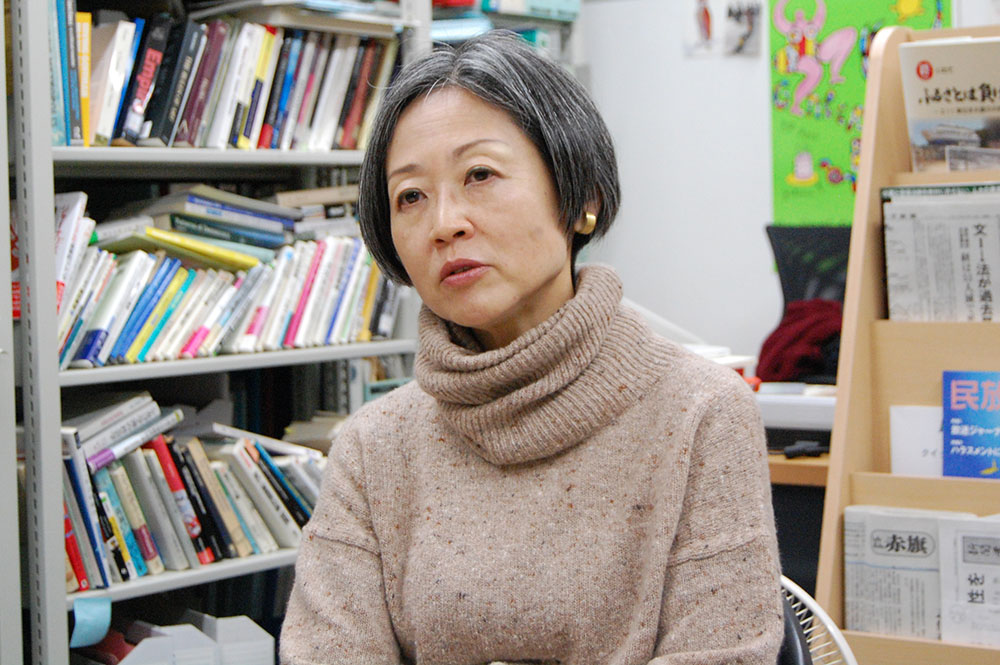

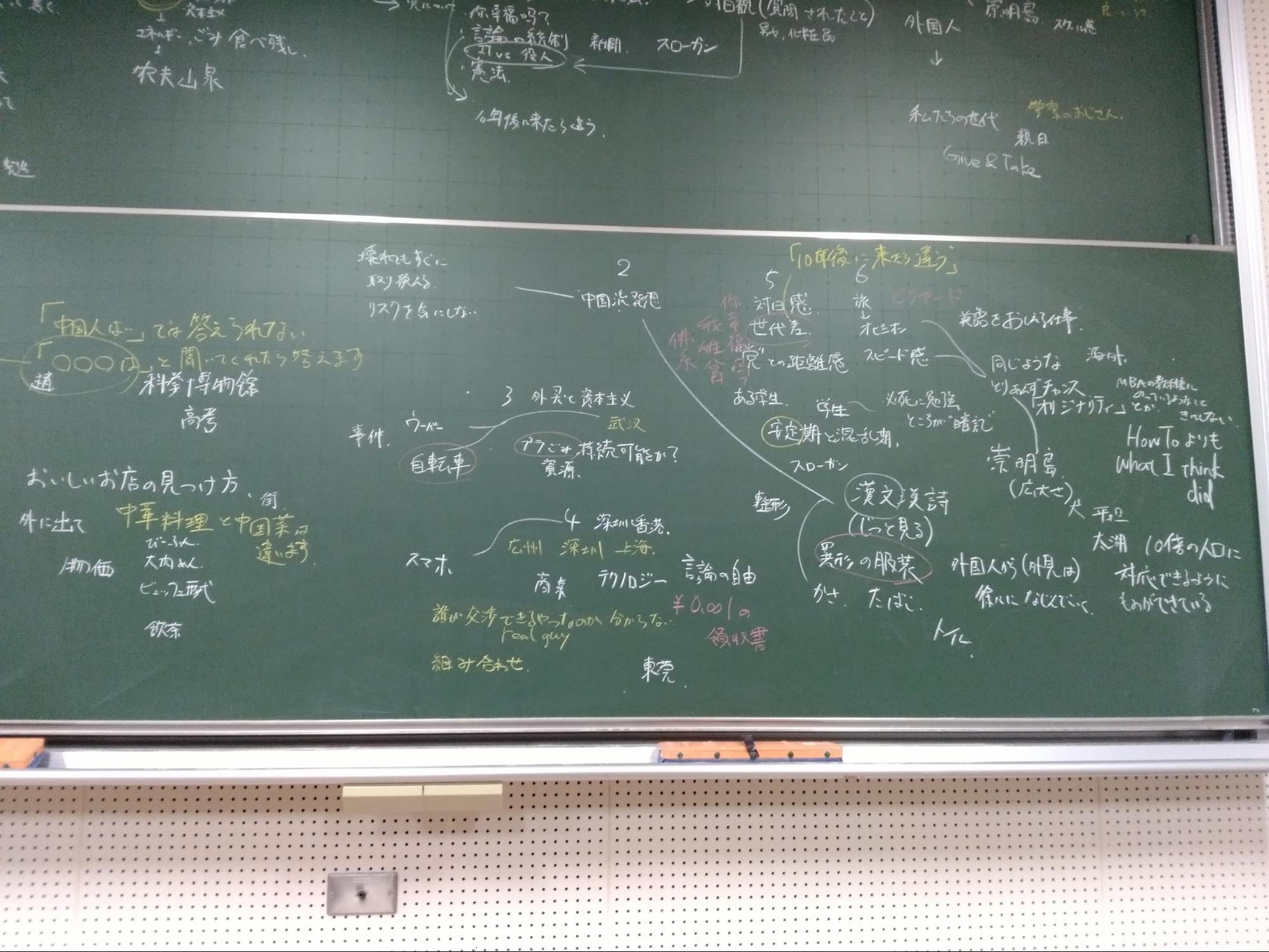

2018年12月に東大駒場Ⅰキャンパスで開催されたブックトークイベント。白熱した議論が繰り広げられた一方で、参加者からは不可解な発言の指摘や、「もっとこんな話が聞きたかった」という声も多く聞かれた。ネット上でも議論の展開に批判の声が多く上がる中、イベント開催から1カ月以上たった19年1月29日、主催者の林香里教授(情報学環)は自身の研究室のウェブページにて、「当初の企画から外れた発言に多くの時間を割いてしまいました」と反省を表明。林教授に、ブックトーク開催の背景や本来話したかった内容について改めて話を聞いた。

![]()

(取材・高橋祐貴 撮影・石井達也)

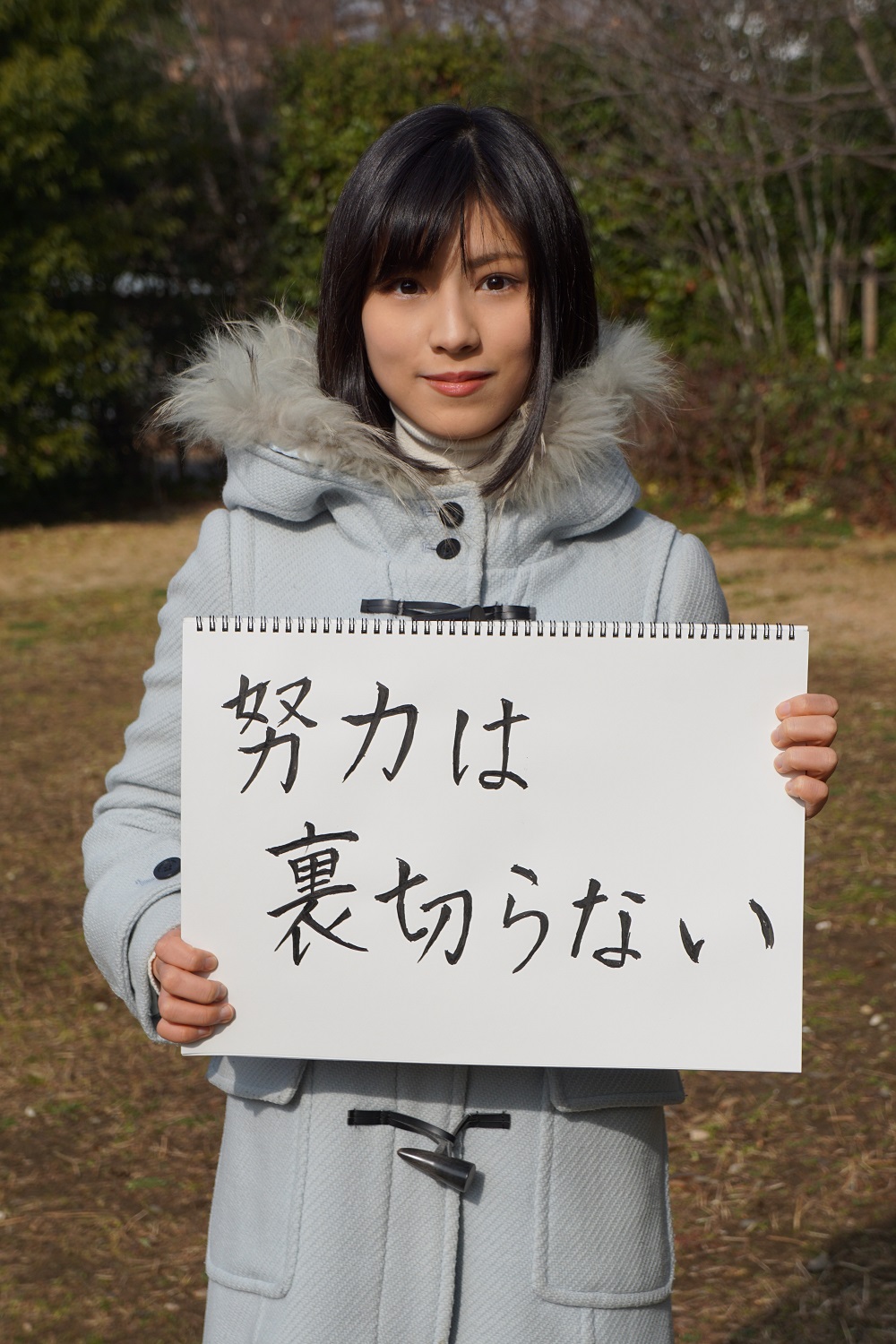

物議を醸したブックトーク 開催の背景は

──そもそもどういう経緯でブックトークが開催されることになったのでしょうか

元々私も『彼女は頭が悪いから』(以下、本書)という本を知っていて、東大が舞台でなおかつ性暴力がテーマの小説ということで注目していました。MeDi(メディア表現とダイバーシティを抜本的に検討する会)でも、大学自体も性暴力に対してやれることがあるだろうという話になって、私は考えたんです。あの小説自体は大衆向けの小説で、いろいろ批判があるのも承知していました。けれども、ああいう本が世間で話題を呼ぶ、そうした社会の構図自体が一体何なのかも含めて、一度著者の方を呼んで東大で議論したらどうだろうかと。

公開の場では掘り下げた議論ができないという指摘はもっともですが、テーマを世に問うことを考えると、公開でやる意義もあるわけです。私が主催するようなジェンダーを題材にしたワークショップですと、すでに問題に関心のある研究者層しか集まりません。けれども、本書が題材なら、より広い層が集まる。その中で「東大は性暴力に反対だ」っていうメッセージを出す活動が必要なんじゃないかと思いました。

──そのメッセージを発するだけなら林先生と姫野さんの2人だけでもイベントは成り立ったように思えますが、瀬地山角教授(総合文化研究科)や島田真さんを呼んだ理由は何なのでしょうか

瀬地山先生は、男性で、駒場のジェンダーを教えている教員です。今までも、何度もジェンダーをテーマにしたイベントを開いてきましたが、登壇者が女性だけでこうしたイベントを開くと「フェミニストの集会」っていうふうに受け止められて、すでに問題意識を持っている人しかイベントに集まらない。姫野さんと同じく、より広い層の人に見に来てもらうために依頼しました。

島田さんは、小説家の方だけでは自分の作品を突き放して見るのが難しい部分もあるだろうということで、文藝春秋社とも話して、出ていただくことになりました。

![]()

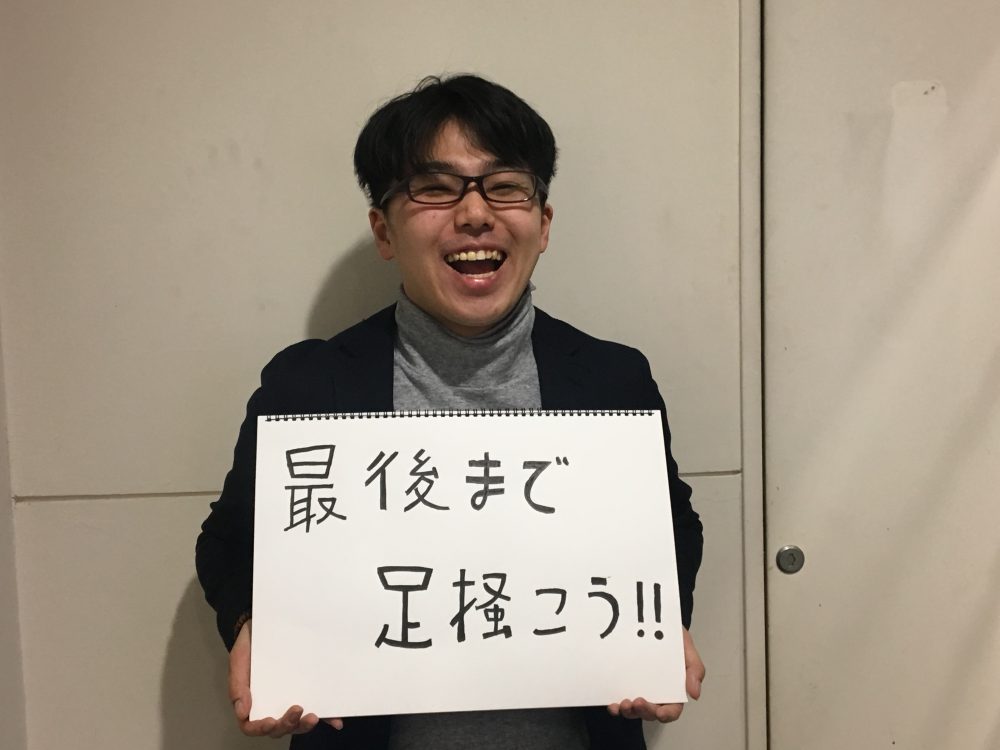

──ブックトークから1カ月以上たったタイミングで「運営に不備があった」というお詫びを公開したのにはどのような事情があったのでしょうか

ご指摘の通り、議論が広がり過ぎてしまって、イベント終了後に複数の方から「議論が統制されていなかった」「もっと違う流れがあったのでは」と批判されました。学術的なシンポジウムでは議論が未消化で終わることもままあることなんですが、今回のブックトークはテーマがテーマだけにいろいろな方面から期待を寄せられていましたし、実際に性犯罪の被害に遭った方のことを考えると、やはり「シンポして議論が広がっちゃったね」で終わるのは無責任だと考えた末の結論です。個別の発言内容については発言者の自由ですが、やはり主催者としては流れを統制できなかったことに責任があると。

研究室のページで出したお詫びは、自分に批判の声を届けてくれた方々、気にかけてくださる方へのお詫びのつもりです。出すかどうかは、やっぱり迷いましたけれども、そういうお声にも真摯に耳を傾けたいと思いました。「ブックトーク直後に出せば良かったのではないか」と言われると、直後には私もそこまで思い至らなかった。お詫びを出すかどうか、私も熟考が必要でした。

──ブックトーク中の議論も、終了後にネットで交わされた議論も、林先生がブックトーク冒頭で述べた開催趣旨からずれたものになってしまっていたとは思うのですが、改めて元々の趣旨をお聞かせください

元々は性暴力のないキャンパスを目指すのがこのブックトークの第一の目的でした。第二の点としては、姫野さんの小説で描かれている事件が、単に性欲から起きた事件ではなくて、学歴という序列と権力構造の中で起きたという経緯があります。結局あの事件はセックスをしたかった人の強姦というわけではなく、ただただいじめて自分が上に立ちたかったんですよね。東大生によってそういう事件が起きてしまう背景って何なのか。そしてそういうことが起きたときに外部の人が「ああそういうことか」と納得してしまう東大の学歴って何なのか。そこについて考えたかった。

つまり、東大単体の話というよりは、学歴ヒエラルキーの話が絡んでる。そこを問題にしたかったんです。日本では学歴が偏差値という単線軸で秩序付けられ、そのヒエラルキーの上部が男色(おとこいろ)に染まっていて、下に行くに連れて女色(おんないろ)が濃くなっていく。学歴とジェンダーのヒエラルキーが重なっているわけです。偏差値から性の秩序が生まれ、その性の秩序から性暴力を許容するような空気が生まれるとしたら、大学教員としてこれは大変な問題だと思うんですよ。私は東大の教員ですから、偏差値の上位層を教育していることになります。となれば、そんなジェンダー秩序を強化するために教育を施しているとさえ言えるのかもしれない。そうだとしたら、東大で教えるっていったいどういうことなのかと思ってしまうのです。

学歴・権力のヒエラルキーと性のヒエラルキーがどういうふうに重なっていて、なぜそれが最悪の場合「性暴力の正当化」として表出してしまうのかという問題は、事件と関係なく、偏差値トップ校の一つである東大が考えていかなければならないものだと思います。学問とは、「男が上で女が下」というような安易な秩序やステレオタイプを疑って、それを乗り越えるためにあるものなのに、大学という場でそれを強化してしまっては大学の意義が問われるでしょう。

![]()

──そうした議論をするはずのブックトークが「東大の描写」といったテーマに終始してしまったのは瀬地山教授の責任が大きいかと思われます

瀬地山先生の意見は、ある程度は分かります。私も教員として東大の中にいるので、学生の中に、「東大」というレッテル貼りですごく生きづらく思っている人たちがいるのは理解しているつもりです。私も、「東大」という記号が難しいものであると、あのブックトークを経てしみじみ思いました。

瀬地山先生の発言が物議を醸し出したわけですが、私も社会学者の端くれですから、彼の発言そのものよりも、あの場で瀬地山先生が「ゼミの学生から」と断ってあのような発言をなさって、その発言が議論のセンターステージに出てしまう社会って何だろう、と考えるんです。それはやはり「東大」という言葉に、東大の学生も瀬地山先生も含めて、日本社会全体が肯定的であれ否定的であれ、強い思い入れや期待を込めていることを示しているのだと思います。

他方で、東大生はみんな自分で東大を選んで来ているわけでしょう。決して、無理矢理行かされているわけではない。それなら自分たちでその「東大」という、社会的に流通している記号を組み替えてはどうかと思うわけですが、どうも多くの東大生、そしてもう何十年も前に東大を卒業した人までもが、東大という十字架を一生背負わされているように気負っていて、「東大」を運命のように苦しみとして語る。そして、その気負いがまた、どこかで特権意識ともつながっているから厄介です。本当は「東大」というものに、もっと自由にいろいろな可能性を探ればいいのにと思うんですが、今回のシンポジウムを開催してみて、やはりどこかで「東大」は十字架を背負った内側の者しか分からないんだから、そんなにやすやすと、あるいは喜々として俺たちのことを語ってくれるなというような線引きが強く働いているように思いました。こうして結局瀬地山先生の発言にばかり注目が集まり、質疑応答のテーマもそこに集中しています。しかし、この意味で、このシンポジウムは、皮肉にも、メタな意味で「東大」という記号が人間の上に働きかける、ある種の強制力、もっと言えば暴力性が込められていることを逆説的に示したとは思います。

なお、ブックトークでは、例えばもう少しちゃぶ台返し女子アクションの大澤(祥子)さんに発言してもらっても良かったな、と終わってから思いました。それは今でも後悔しています。

──瀬地山先生とは事前に打ち合わせはしなかったのでしょうか

瀬地山先生とは私も何回かメールでやりとりしましたし、(司会の)小島(慶子)さんは個別に訪問して打ち合わせもしていました。瀬地山先生からも事前に「ファクトが違う」という部分について発言したいと伺っていたので、全く予想していなかったわけではなかったのです。事前に姫野さんにもそのことはお伝えしていて、私たちなりには準備をしていたつもりでした。ただ私も瀬地山先生の勢いと会場の雰囲気に飲まれてしまって、一番大事な性暴力の話にシフトし切れなかったことは、今でも後悔している部分ですね。

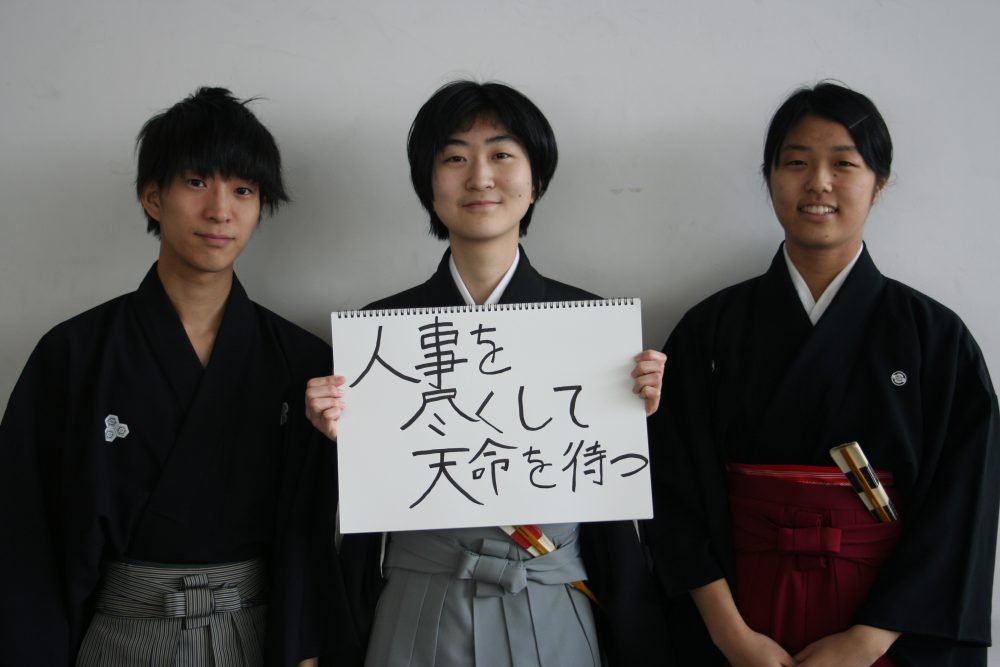

東大の記号性とは何なのか

──ブックトーク全体を飲み込んでしまった「『東大』の強烈な記号性」にはどのようなものがあるとお考えでしょうか

いろいろありますよね。テレビ番組に「東大王」とかあったり、東大出の官僚が社会権力を握っていたり…。まあ本の題名に即して言えば、「頭がいい」というところに集約されるんじゃないですか。でもまさにこの「頭がいい」という意味が問題で、日本では学歴や偏差値の高さに呼応していて、それはすなわち、収入や社会的地位にもつながる。すなわち、本当かどうかは別として、「東大」という記号は、社会にとって「支配する側」というイメージとして意味を持ってしまう。そのような「支配・被支配」の関係が男女関係にも表れたのが今回の事件でした。多くの東大生は学外で「自分は東大生」と言えないそうじゃないですか。あなたたちも美容院とか行ってどこの大学に行ってるか話す?

──言わないですね

そうですよね。私が思うに、東大は社会的には「日本の中でもトップレベルの大学」「日本のエリート」っていうことになっているけど、東大生や東大関係者は実際にはそれを真に受けてenjoyしてはいけないとされているんです。もしenjoyしてしまうとバッシングを受ける。あたかも日本社会の十字架を背負っているような心持ちを持つべきだという暗黙の了解があるように思います。そのプレッシャーはかなり強いんじゃないかと、この間のブックトークを見ても思いました。単なる「頭のいい子」ではなく、社会的監視を受け、期待され、それに耐えるのが「本物の東大生」だと社会から思われ、また実は自分もそう思っているというのが現実ではないでしょうか。

![]()

──林先生の目には本書の主人公・竹内つばさはそうしたenjoyをしてしまった東大生だと映ったのでしょうか

私としては彼もかなり屈折した東大生として描かれているように思えましたよ。常に周りと比較されていて「自分が人からどう見られているか」かなり意識しているんですよね。羽目を外してenjoyしている人物というほど単純には描かれていなかったはずです。

──私自身としては、竹内つばさは「自分とは違うけど普通にいそうな」東大生として読んだので、本書が瀬地山先生がゼミ生の意見として紹介していたように「東大生をひとまとめにして貶めている」とは思えなかったです。林先生は竹内つばさが一般的な東大生像だと思いますか

そうは思いませんよ。それは違うでしょう。

まあ、「世間からステレオタイプで見られている」という東大生の一般的な意識があるので、ああいう本が出るとステレオタイプが強まってしまうという危機感が出てしまったのかもしれませんね。

──やはり東大生にもステレオタイプ化されることへの恐怖心があるのでしょうか

今まで申し上げたことからすると、恐怖はあるかもしれませんね…。私は学部は東大ではないので、そこまで東大生の心理を理解することは難しいのですが。

学歴と性の序列を完全に引き離せ

![]()

──学歴と性で人を見下す価値観の根底には、「人を序列付けたい」という社会の要請があるのでしょうか

それはあるのではないでしょうか。人を序列付けるのはいやらしいとはいえ、人間は社会を理解するために、理解可能な形で社会をシンプルに組み立てていかないと生きていけません。凝り固まったステレオタイプはいいものではないですが、社会を理解する場合に、ステレオタイプに落とし込まないと複雑な人間社会を生きていけない。そういったことは、20世紀初頭の米国人ジャーナリスト、ウォルター・リップマンも述べています。あるいは、複雑な事象を類型やシステムに縮減していかないと社会が成り立たないというのは、二クラス・ルーマンをはじめとするさまざまな社会学者が指摘している通りです。

社会というのは、いろんなカテゴリーを決める境界線を一つひとつ問い直し続けていると、成り立たないと思います。こういう言い方をすると語弊がありますが、ステレオタイプというのはある種の必要悪でもあります。ただ、そうしたステレオタイプから成る社会秩序を、いつまでも更新しないのがだめだという話です。そうした更新こそ、新たな知を創造する大学の役目で、大学が率先して行うべき仕事です。

──では林先生としては今こそ性と学歴のヒエラルキーが転換すべき時だとお考えですか

必ずしも学歴の序列が性暴力や女性差別につながっているとは思いませんが、その二つが重なっている部分が少なからずあるわけです。知識や学問は旧来のヒエラルキーを覆すべきもの。私の東大教員としてのミッションは、この二つの旧態依然とした偏差値序列と性別による序列を問い直すこと、そしてその二つが重なっている部分は完全に引き離すことだと思っています。

──それはどのようにして可能になるのでしょうか

東大に関して言えば、一番大事なのは外に開いてテーマ化していくことでしょう。黙っているとヒエラルキーの再生産が進むだけなので、外に開いた議論をすることが、社会の東大に対する視線を変え、東大生の「東大」という記号に対する恐怖感も緩和することにつながると思います。そして、偏差値社会の外に出ること。一般社会でも学歴が関係のない空間はたくさんありますし、海外に行けば「東京大学」は「東京の大学」にしか理解されないところがほとんどです。そういう場で勝負できる人になってほしい。光の筋はそこからしか見えないですよね。私は、教員としてこうやって、問題提起型のイベントをするとか、あとはゼミ生とジェンダーに関する本を読んだりとか、まあ地道な努力しかないです。

東大生自身も、世間からの視線に晒されていろいろ大変だとは思いますが、ある意味では有利な立場に置かれているわけですから、自分たちの力で「東大」の記号を変えるために立ち上がって、大学で学んだ知識を生かして社会に奉仕するという、ポジティブな方向性に進んでほしいです。

──個人的には一般の東大生は自分たちがどういう社会構造にとらわれていて、何に苦しんでいるのかを俯瞰視できていないからこそ、「ひとまとめにして貶めている」という反応が出てくるのではないかと思います

確かに「東大」という記号を突き放して見られていないかもしれないですね。それはやはり内にこもっているからじゃないですか。自分が東大生であることを突き放して見て「もういいじゃん東大」と思うためには、東大と距離を取った自分を発見していかないと。「全身丸ごと東大生」みたいな人はもうだめですよね。

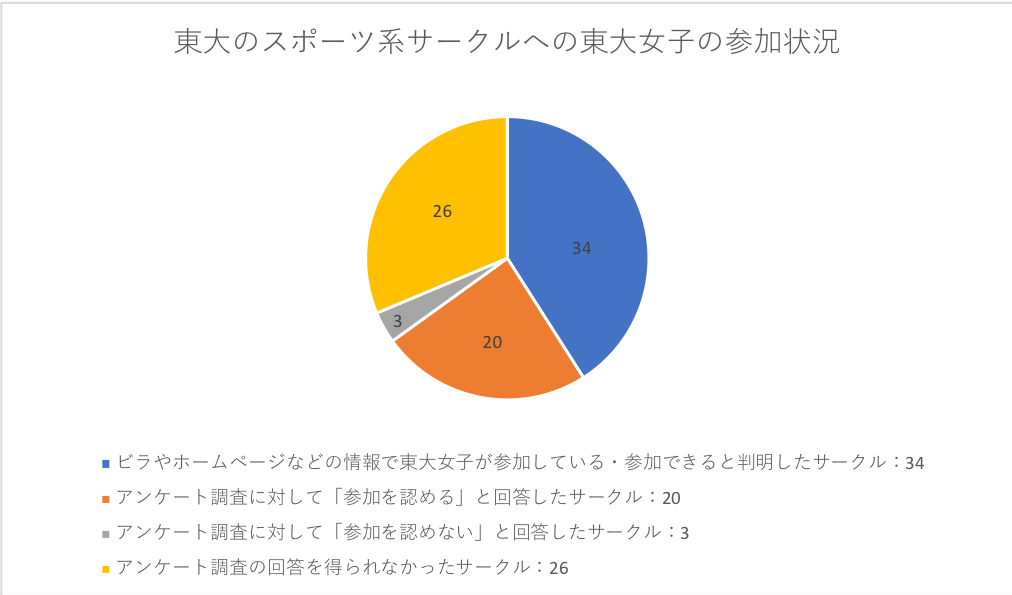

でもそこはそんなに難しく考えなくても、スポーツだとか、いろんな活動で、「東大とは離れた自分」を発見できるとは思います。実際にできている人も結構多いとは思う。ただ、自分でスポーツをして楽しむだけでなくて、社会的なテーマを発信する活動をしてほしいですよね。

──「突き放して見る」という部分ですと、東大生はジェンダーの構造についても目が向いていない気がします

![]()

東大生が? ジェンダーに? (ジェンダー意識は)ゼロに近いですよね。教員も。

でも最近は希望も出てきていると思うんです。先日も東大新聞で女性教員比率の低さの問題を取り上げてくれたように、少しずつ学生の意識は向いてきている。

実は、私が学生の頃はジェンダー構造について考えたことすらありませんでした。子どもを産んで、仕事を続ける過程で、だんだん日本では女性の人生は男性の人生と大きく違うんだ、これは大変なことなんだということに気付いたんです。恥ずかしながら、身をもって体験してからやっと「そうだったんだ」と思うようになりました。なので、東大新聞の記者さんのように、若いうちから想像力を働かせてジェンダーの問題に気付けるのは偉いと思います。

ただ男性でもジェンダー問題に意識を向ける人が出てきたとはいえ、東大は圧倒的に男性のコミュニティーですから、男性が多いことがあまりにも自然化されています。ジェンダー・バランスが深刻な課題であるという認識を共有しようにも、そういう雰囲気にはなりにくいですよね。ジェンダー問題に向き合うことに異論はないけれども、教員も学生も男ばっかりですから実際はそこまでプライオリティが高くない。大学執行部も男性が圧倒的に多いですし、学部の女性比率は2割ほとで止まっています。

日本社会では、ジェンダー問題はずっと優先順位の低い地位に置かれてきました。去年は#Me Tooの運動もあったので少しは話しやすくなりましたが…。安倍政権には私も思うところがありますが、いろいろな問題はあっても一応形の上では「女性の活躍」をうたっています。それによって「女性の活躍」というテーマに表立って反対する人が少なくなりました。スタンドプレーかもしれないけど、「この人が女性の活躍なんて考えてるはずない」みたいに見えるおじさんが真摯に女性の活躍についてコメントするような空気が生まれている。実質的にはまだまだですが、その意味では少しずつ状況は変わってきてる気がします。

──安倍政権絡みで質問をすると、ブックトーク冒頭で林先生が触れていた福田淳一元財務事務次官によるセクハラ問題や伊藤詩織さんへの準強姦事件といった昨今の政治に関係する性暴力の問題では、福田元事務次官や中村格元刑事部長など女性を抑圧する側に東大の卒業生が必ず登場します。この背景には何があるとお考えでしょうか

要するに権力のある政府高官やエリートが問題を起こすと社会的にインパクトがあり、注目を浴びるわけですよね。それで、そういう地位に就く人は誰が多いかっていうと東大生だった、とそういう順序だと思います。問題を起こしてきた人たちは、ジェンダーについて何も学んでこなかったんでしょうね…。彼らは東大の教育を通過しているはずですが、そういう視点を身に着ける機会もなかったし、必要性も感じてこなかった。

福田元事務次官のセクハラの件について言えば、後から「言葉遊び」とかなんとか言いつくろっていますけど、そういう発言自体、アウトです。東大がジェンダー教育をきちんと施しておけばこうした事件は少しでも減るんじゃないかという気はしますね。

──そう考えると、東大がジェンダーの授業を必修にしているわけでもない現状ではいろいろ限界があるように思えますね

そうですね。必修化してほしいと、やはり私は思いますね。

──しかし必修の授業があることと、学生が関心を持つことは別問題のようにも思いますが

それはそうです。しかし「来週ジェンダーのテストがあるけど、ジェンダーとセクシュアリティの違いって何だっけ」みたいなレベルで学生同士の会話に上がるようになるとは思うんです。あるいはジェンダーの問題で声を上げられなかった学生たちもいるだろうから、その人たちが少し勇気をもらえるかもしれない。これまでの、一生「ジェンダー」という言葉を口にしたこともないような学生が大量に輩出されていた状況からしたら、大きな進歩ではないでしょうか。

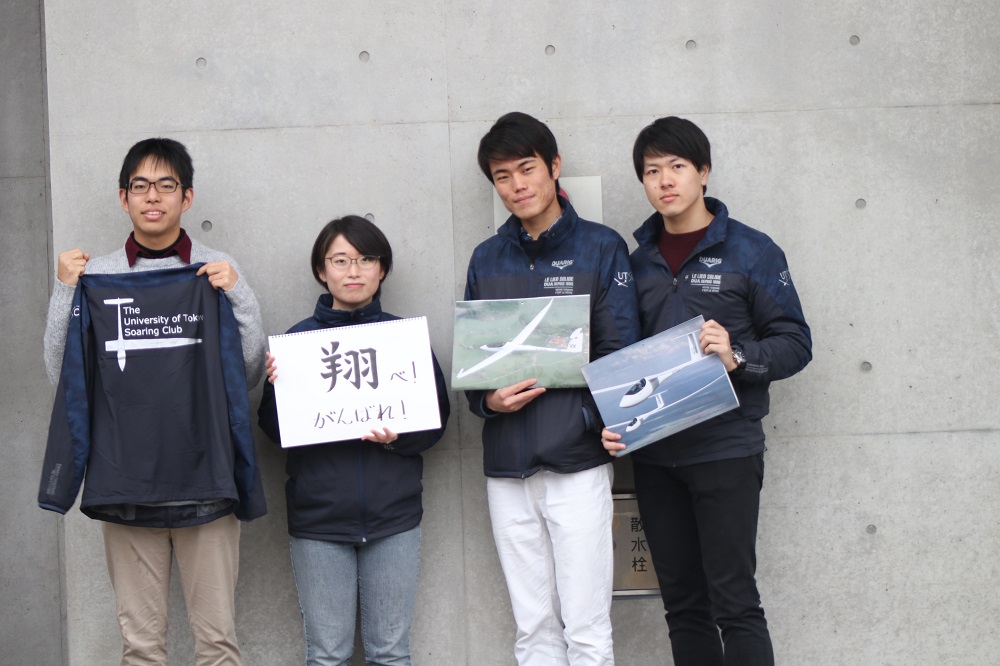

日本は性暴力ときちんと向き合っているだろうか

──林先生は、性犯罪が起きた場合に女性がバッシングされたり「一部の特殊な人が行った事例だ」という声が上がることが問題だとブックトークで述べていました

こうした事件が起きてしまった場合、個別の事件も重要ですが、事件を生み出している社会的な構造も同時に問うべきだと思います。家庭から政権のレベルまで、社会全体の構造が男性支配、男性優位になってしまっていて、女性が暴力を振るわれても仕方ないとさえ思われるような状況が生まれてはいないでしょうか。そうした目に見えにくい社会構造を考えることでしか、性暴力の絶対数を減らしていくことはできないと思います。

![]()

──この、被害者の方がバッシングを受けるような状況は日本特有のものなのでしょうか

これまでは日本特有というわけでもありませんでした。しかし、例えばドイツでは16年に、被害者がはっきり意思表示できていなくても同意がなければ性犯罪として成立するように法律が改正されました。日本は17年の法改正で少しは状況が改善しましたが、抵抗しないとレイプだと認められないなど、まだそこまでの段階には至っていません。

マスメディアの状況を見ても、例えば伊藤詩織さんの件では「犯人が起訴されなかった」という事実だけが理由で日本のマスコミは報道しなかった。これに対して、BBCやニューヨークタイムズは大きく取り上げています。これは日本の新聞社、放送局など主流マスメディア組織が、男性支配、男性目線で動いているからです。日本の状況は大いに改善の余地があると思います。

──同意の有無が性犯罪の基準になるという思想が欧米ではどんどん法制化されていくのに対し、日本では直近の法改正でも盛り込まれなかったという事実を見ると、日本だけが特殊な考えで動いているという印象を免れ得ないのですが

いや、欧米も基本的には男社会で問題はたくさんあります。その部分には通底するものがあります。

日本と欧米で違うのは、どのくらいの多様な人々が社会制度を変える決定権を持っているかということです。日本の場合、マイノリティーは声を上げにくく沈黙を強いられ、マジョリティーは「現状、そんなに困ってるわけでもないし、まあいいんじゃないの」となりやすい。ですがこのような「現状維持・事なかれ」的態度に終始してしまうのは、従来から権力をもち続けてきた男性が支配層に集中しているからだと思います。それは、すなわちかぎかっこ付きの「東大の男性」の意見です。

日本の性犯罪の被害報告率は、実際には事件に遭っても警察に相談する人の割合が数%に過ぎず、とても低い。さらに、性暴力とまでいかなくともセクハラなどで抑圧されたり、声を出すことを妨げられたり、さまざまな権利を主張することに尻込みしている人たちがいるという現状があるわけです。そこには女性が多いですが、男性もいます。すなわち、それは社会的な構造の問題です。

例えば性暴力と男女の賃金格差という二つの問題は、一見すると遠いものに見えますが、それをもたらしている社会構造は同じです。そのことに気付けば、政治や経済など社会のさまざまな制度や仕組みを改革することによって、性暴力も減らせるわけで、そういう部分に社会全体の人々の思いが至るかどうかですよね。「エンパワーメント」という言葉はそういう意味なのです。

──人々がそうした社会の構造に問題意識を持つにはどのようなきっかけがあればいいのでしょうか。林先生は先ほど子育てをする中で気付いたと述べていましたが

ですから、私のように渦中で気付いては遅いのです。本当は、本をいっぱい読んで、社会には自分が体験する以上の問題があることに想像力を働かせる。社会運動は当事者だけでなく、それ以外の第三者の応援があって初めて社会にインパクトをもちます。抽象的な思考や分析的能力を発展させていくことが必要なのです。そしてそれは本来、東大のような大学が得意とすべき分野ではないでしょうか。子どもを産まなきゃジェンダーの問題に気付かない社会、問題の当事者だけに改革の動きを任せている社会は、寒々しいし、だめだと思う。

そして、本だけでなく、日常生活でのいろいろな体験から気付きを得るのも大切です。東大には男性が圧倒的に多いですが、それぞれ周りに子育てをした女性や、性の問題で悩んでいる友人がいるはず。そういう人と一度、話をしてみてはどうでしょう。勉強で学んだこととそういう話し合いの体験とを結び付けて、新しいアイディアを生み出す人材が求められていると思います。ジェンダーとは、日常生活の風景であまりにも当たり前に受け止められている「男女」という二分化カテゴリーを問い直していくこと。これは高度な水準の知性が要求されます。でも、それだけの知性は東大生にはあると思うんです。

「男だから」「女だから」ではなく、男性も女性も共通の課題を理解して、一緒になってより良い社会を考える方向に進んでいく必要があります。今回のブックトークを経て改めて思ったのは、ジェンダーほど高度に抽象的な思考を要求される分野はないということ。人間社会の基本とさえ考えられてきた「男・女」に沿ってつくられている規範や秩序に疑義を挟んで社会制度を一から考え直さなければならない。そうしたインテレクチュアルな作業は、専門でなくても、理系でも文系でも、大学にいる人間ならばきちんと向き合ってリードしていくべきだと思います。

![]()

林香里(はやし・かおり)教授(情報学環)

97年人文社会系研究科博士課程修了。博士(社会情報学)。独バンベルク大学客員研究員などを経て、09年より現職。

【姫野カオルコ『彼女は頭が悪いから』ブックトーク関連記事】

「姫野カオルコ『彼女は頭が悪いから』ブックトーク」レポート ~「モヤモヤ」とともに振り返る~

『彼女は頭が悪いから』作者・姫野カオルコさんインタビュー 小説に込めた思いとは